Chikungunya, dengue et Zika : la Métropole ne prend pas la mesure du danger

La France découvre tardivement les maladies transmises par les moustiques, un fléau que les Outre-mer connaissent depuis des décennies. Des méthodes sans pesticides existent pour riposter, mais leur déploiement est freiné par l’inertie réglementaire et un manque de volonté politique.

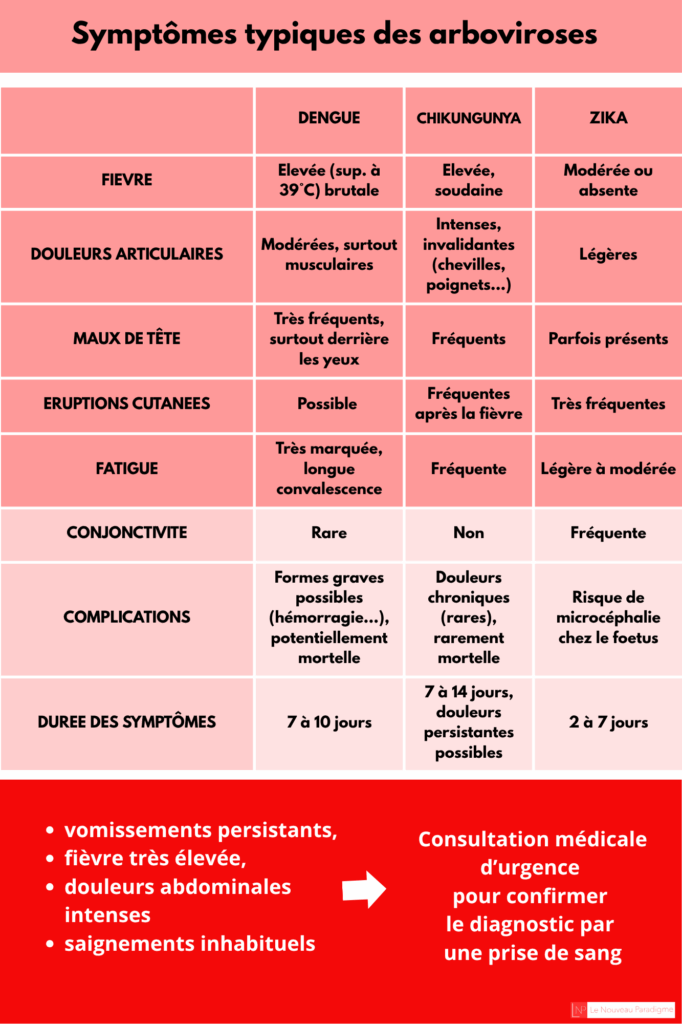

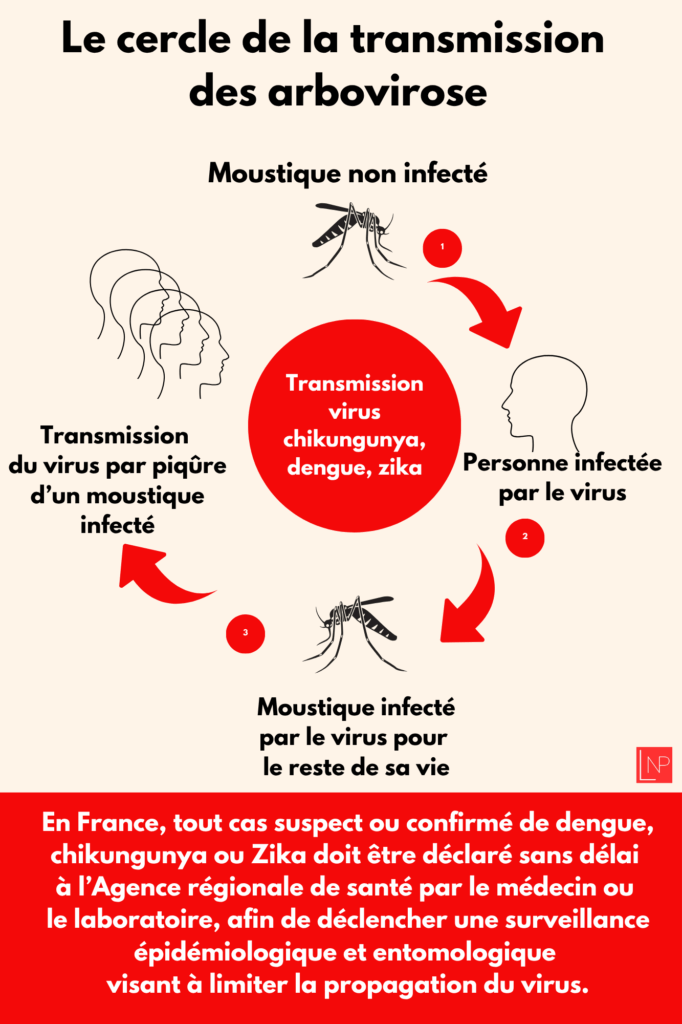

Treize foyers autochtones recensés, plus de 2 400 cas déclarés de dengue, chikungunya ou Zika depuis janvier, un moustique tigre désormais implanté dans 84 % des départements : l’année 2025 marque un tournant sanitaire pour la Métropole. Un tournant que les territoires d’Outre-mer connaissent déjà trop bien. La dengue, le chikungunya, le virus Zika : ces arboviroses, transmises par les moustiques du genre Aedes, y sont devenues endémiques. Désormais, la France hexagonale n’échappe plus à la menace.

Le plus inquiétant : l’apparition de cas autochtones – c’est-à-dire contractés sur place, sans voyage à l’étranger. En juillet, treize épisodes de transmission locale ont été identifiés, notamment en Provence-Alpes-Côte d’Azur, en Occitanie, en Corse, en Auvergne-Rhône-Alpes… et pour la première fois, dans le Grand Est et en Nouvelle-Aquitaine. Si certaines contaminations semblent liées à des voyageurs infectés de retour de La Réunion – où une épidémie de chikungunya sévit depuis août 2024 –, le virus circule désormais en Métropole.

L’omniprésence du moustique tigre

Le coupable est bien identifié : Aedes albopictus, dit moustique tigre. Présent dans l’Hexagone depuis 2004, il a colonisé la quasi-totalité du territoire en deux décennies, favorisé par le dérèglement climatique et la mondialisation des échanges. Contrairement à son cousin Aedes aegypti, largement étudié dans les zones tropicales, albopictus reste mal connu et les outils pour lutter contre lui peinent à suivre.

Les méthodes actuelles relèvent principalement de la lutte anti-vectorielle : suppression des gîtes larvaires (eaux stagnantes), traitements insecticides ciblés, sensibilisation du public. Mais ces approches atteignent vite leurs limites. Le moustique tigre s’adapte, développe des résistances aux produits chimiques.

L’usage d’insecticides, en plus d’être écologiquement problématique, ne permet pas de cibler spécifiquement les moustiques, touchant aussi les insectes pollinisateurs. Par ailleurs, les fortes chaleurs estivales favorisent la décomposition de ces produits, sans que l’on maîtrise pleinement les cocktails chimiques potentiellement toxiques qu’ils peuvent former dans les sols ou les eaux.

Vers des alternatives biologiques

Deux techniques émergent comme pistes prometteuses. La première est celle dite de l’insecte stérile (TIS). Elle consiste à élever en masse des moustiques mâles, à les stériliser par irradiation, puis à les relâcher dans la nature. Ces mâles – qui ne piquent pas – fécondent les femelles sauvages, mais les œufs ne sont pas viables. Peu à peu, la population s’effondre.

La start-up française Terratis teste cette technique en Corrèze, avec un lâcher hebdomadaire d’un million de moustiques mâles stériles. À La Réunion, une expérimentation similaire en 2021 avait permis une réduction de 50 à 60 % de la fertilité naturelle des moustiques tigres dans les zones ciblées. C’est prometteur. Mais il faut des lâchers fréquents, massifs, coûteux. Et les données sur l’impact réel de cette méthode sur la circulation des virus font encore défaut.

L’espoir (et les blocages) du programme Wolbachia

L’autre grande piste repose sur une bactérie naturelle : Wolbachia. Le principe est d’infecter les moustiques Aedes aegypti avec cette bactérie, qui empêche la transmission des virus dans leur organisme. La Wolbachia ne tue pas le moustique, mais le rend inoffensif. Et surtout, elle se transmet de génération en génération, s’ancrant dans la population locale. Il permet ainsi de s’attaquer à la cause de la maladie. A l’inverse des vaccins qui doivent être développés pour chaque arbovirose et n’ont pas encore fait la preuve de leur efficacité et de leur innocuité (1). À Nouméa, Wolbachia a permis une baisse de 98 % des cas de dengue depuis 2019. Coût estimé du programme : 7 millions d’euros. Économies réalisées : 67 millions d’euros. Une efficacité impressionnante, confirmée par l’OMS et déployée en Australie, Indonésie, Brésil…

Un tel procédé serait-il applicable en Métropole ?

« Il concerne le moustique Aedes aegypti, non albopictus, qui sévit en Métropole ou encore à La Réunion. Cela nécessiterait des études pour déterminer si Wolbachia pourrait fonctionner avec albopictus. Nous avons besoin d’une phase de test en laboratoire pour le vérifier », explique Edwige Rancès, scientifique et coordinatrice exécutive internationale chez World Mosquito Program.

Mais pour cela, un autre frein est à lever : la législation européenne. « L’Europe considère Wolbachia comme un biocide » Ce qui implique un contrôle réglementaire strict pour assurer que le produit est à la fois efficace contre les organismes nuisibles et sûr pour l’homme et l’environnement avant sa commercialisation et son utilisation.

Rien de plus légitime. Mais depuis son classement en 2018, que s’est-il réellement passé ? Pour ainsi dire, rien car ces études n’ont pas été financées.

Et le Green Deal dans tout ça ?

Le Pacte vert européen (Green Deal), qui date de décembre 2019, ne dit pas un mot sur les moustiques. Pourtant, le lien est évident : le changement climatique – que l’UE s’est engagée à freiner – favorise l’expansion rapide du moustique tigre sur le continent. Et les méthodes de lutte alternatives, comme Wolbachia ou les moustiques stériles, s’inscrivent parfaitement dans les objectifs du Green Deal : réduire l’usage des pesticides, protéger la biodiversité, encourager l’innovation écologique.

Mais à ce jour, la législation européenne reste en décalage avec ses propres ambitions. Classer une bactérie naturelle comme Wolbachia parmi les biocides – au même titre que les désinfectants chimiques – revient à freiner son déploiement, alors même qu’elle a prouvé son efficacité en Nouvelle-Calédonie ou en Australie.

À force d’attendre, l’Europe risque de découvrir trop tard ce que l’inaction coûte en matière de santé publique.

Une urgence sanitaire et démocratique

Ce retard réglementaire soulève des interrogations. Car au-delà des enjeux sanitaires, il en va aussi d’une question de transition écologique. En ne facilitant pas l’étude et le déploiement des alternatives biologiques aux insecticides, l’Union européenne freine l’innovation, compromet la santé publique et maintient la dépendance des États membres à des solutions chimiques aux effets parfois délétères.

Dans le contexte du Green Deal européen, qui fixe des objectifs de réduction de 50 % de l’usage des pesticides d’ici 2030, cette inertie fait tache. D’autant que la stratégie européenne pour la biodiversité mise précisément sur le développement d’innovations naturelles et ciblées. Il y a donc contradiction entre les ambitions affichées de Bruxelles et la frilosité réglementaire des agences européennes.

Faut-il attendre qu’une épidémie majeure frappe la Métropole pour réagir ? Ou décider enfin de prendre au sérieux une menace sanitaire que les Outre-mer affrontent depuis des décennies ?

Si la lutte contre les arboviroses appelle des réponses globales, elle met aussi en lumière, en creux, les lacunes de notre système en matière d’anticipation, d’investissement à long terme et d’adaptation des politiques de santé publique à l’urgence climatique.

(1) Lancée pour la première fois en 2025 à La Réunion, la campagne de vaccination contre le chikungunya a été rapidement freinée après la survenue d’un décès suspect et de neuf effets indésirables graves liés au vaccin Ixchiq, selon l’Agence nationale de sécurité du médicament. Depuis, les injections ont quasiment cessé, en attendant la réévaluation du vaccin par l’Agence européenne des médicaments.

Notre site est accessible, sans abonnement, sans mur payant, sans publicité, parce que nous voulons que tous ceux qui le souhaitent puissent lire et partager nos articles.

Mais ce choix a une contrepartie : sans vos dons, déductibles des impôts,

Le Nouveau Paradigme ne peut pas exister.

Nous dépendons donc exclusivement du soutien de nos lectrices et lecteurs.