Se protéger du soleil sans polluer : le défi des protections solaires

Alors que le réchauffement climatique rend l’exposition aux UV plus intense et plus fréquente, l’utilisation d’une crème solaire devient incontournable. Reste à s’assurer que ces produits ne détruisent pas la biodiversité que nous cherchons à préserver.

Un geste quotidien, un parfum d’été… et une empreinte environnementale bien réelle. Les scientifiques tirent la sonnette d’alarme : sans changement profond dans leur composition, les crèmes solaires continueront de menacer les écosystèmes aquatiques et, par ricochet, les sols. Et ce alors que cette protection est plus cruciale que jamais. En effet, selon l’Agence européenne pour l’environnement, entre 1979 et 2015, certaines régions d’Europe ont enregistré une hausse du rayonnement UV quotidien de 5 à 8 % par décennie. En parallèle, la hausse des températures nous incite à passer plus de temps dehors, prolongeant les périodes d’exposition.

Chimiques ou minéraux

Deux grandes familles d’écrans solaires se partagent le marché : les filtres chimiques et les filtres minéraux. Les filtres chimiques, aussi appelés organiques, agissent comme de petites éponges à lumière. Leurs molécules absorbent les rayons ultraviolets, les « avalent » et les transforment en une infime quantité de chaleur, inoffensive pour la peau. Ce processus se répète tant que le filtre reste actif, c’est-à-dire tant que la substance protectrice n’a pas été altérée ou retirée par la transpiration, la baignade ou le frottement des vêtements. En pratique, cela signifie qu’il est nécessaire de réappliquer la crème toutes les deux heures et immédiatement après un bain ou une activité physique intense.

Les filtres minéraux, comme le dioxyde de titane ou l’oxyde de zinc, fonctionnent différemment : ils forment une barrière physique qui renvoie et diffuse la lumière, un peu comme un miroir microscopique posé sur la peau. Ils agissent dès l’application, contrairement aux filtres chimiques qui nécessitent une vingtaine de minutes pour être pleinement efficaces.

Choisir entre les deux dépend à la fois de considérations de santé, de confort et d’impact environnemental. Les deux offrent une bonne protection si la formule est adaptée et l’application correcte. Les filtres minéraux sont généralement mieux tolérés par les peaux sensibles ou allergiques, car ils restent à la surface de l’épiderme. Les filtres chimiques, plus fluides et transparents, sont souvent préférés pour leur confort d’application, mais ils se dispersent plus facilement dans l’eau et présentent une toxicité avérée pour la faune aquatique. Pour l’environnement, la meilleure option reste les filtres minéraux formulés sans nanoparticules (souvent appelés “non-nano”), c’est-à-dire avec des particules suffisamment grosses pour ne pas pénétrer les organismes vivants ni s’accumuler dans la chaîne alimentaire.

Une menace qui dépasse les coraux

On parle souvent de l’impact des crèmes solaires sur les récifs coralliens, blanchis et fragilisés par certains filtres chimiques. Mais cette menace ne se limite pas aux zones tropicales. Elle concerne aussi les eaux douces de nos régions — lacs, rivières, étangs — où de nombreux Français se baignent chaque été.

Chaque année, environ 25 000 tonnes de crème solaire finissent dans les océans et une partie significative se retrouve dans les lacs et rivières. On estime qu’environ un quart de la crème appliquée se disperse dans l’eau après la baignade. Or, les filtres chimiques comme l’oxybenzone, l’octocrylène ou l’octinoxate sont toxiques pour la faune aquatique. Même à faibles concentrations, ils peuvent perturber la croissance et la reproduction des petits crustacés, insectes aquatiques ou amphibiens, et réduire la survie des œufs et larves pendant plusieurs jours. Les filtres minéraux en nanoparticules, s’ils sont mal formulés, peuvent aussi s’accumuler dans les organismes et déséquilibrer les écosystèmes.

Des effets qui atteignent aussi les sols

Si la recherche s’est surtout concentrée sur les milieux aquatiques, certaines études évoquent des effets indirects sur les sols. Les filtres solaires chimiques peuvent s’accumuler dans les sédiments marins ou lacustres, qui constituent une forme de sol immergé. Ces sédiments, contaminés par des substances persistantes comme l’oxybenzone ou l’octocrylène, peuvent affecter la faune benthique, ces organismes qui vivent au contact du fond. Par les échanges constants entre l’eau et les zones de transition comme les marais ou les berges, une partie de ces polluants pourrait également atteindre les sols terrestres proches, notamment via le ruissellement ou les dépôts d’aérosols. Les preuves directes d’une contamination durable des sols terrestres par les filtres solaires restent limitées, mais la possibilité d’une pollution en cascade , de l’eau vers les sédiments, puis vers la terre, est désormais reconnue comme un risque émergent par les scientifiques.

Cette interaction entre milieux aquatiques et terrestres rappelle que l’impact environnemental des crèmes solaires n’est pas cloisonné : il s’inscrit dans un cycle complexe où l’eau, les sols et la biodiversité sont étroitement liés.

Une réglementation qui protège la peau… mais pas encore la planète

En Europe, la réglementation sur les cosmétiques veille à ce que les crèmes solaires soient efficaces contre les UVA et UVB et que leur composition soit clairement indiquée. Mais elle ne prévoit toujours aucune règle contraignante pour limiter leur impact sur l’environnement. Résultat : des filtres reconnus nocifs pour les mers, les rivières et même certains sols continuent d’être utilisés.

Des avancées apparaissent timidement. L’Union européenne prévoit par exemple d’interdire définitivement un filtre controversé, le 4-MBC, en 2026, de limiter fortement la concentration d’homosalate et de mieux encadrer l’oxybenzone. En France, l’Agence nationale de sécurité sanitaire a demandé le retrait de l’octocrylène, mais la décision finale dépendra des autorités européennes. Hors Europe, Hawaï et Aruba ont déjà interdit plusieurs filtres chimiques pour protéger leurs récifs, un exemple qui pourrait inspirer des règles plus strictes chez nous.

Accélérer la transition

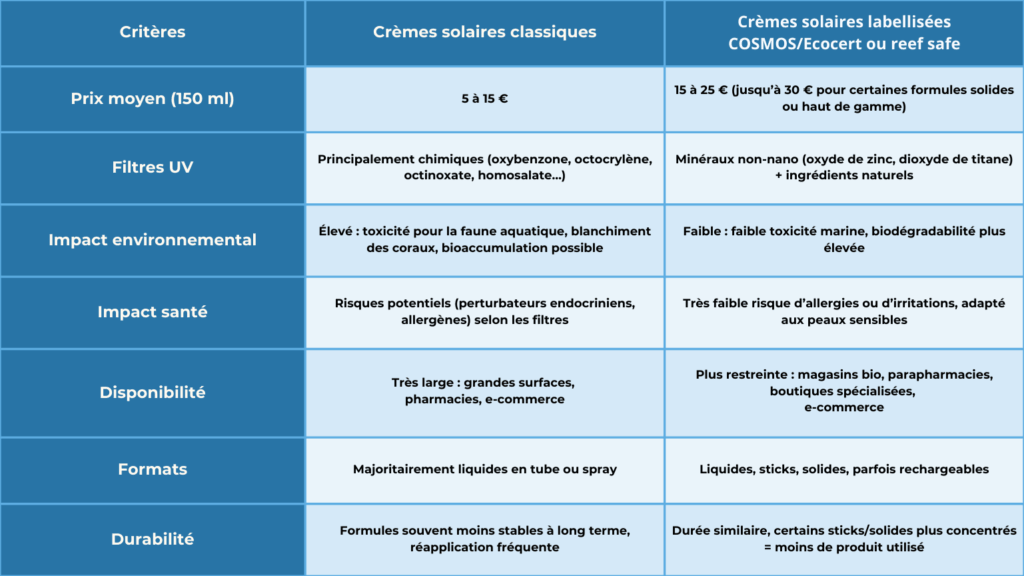

Pour concilier santé humaine et protection des écosystèmes, il faudra aller plus loin. Intégrer l’écotoxicité dans les critères d’autorisation de mise sur le marché, interdire les filtres les plus nocifs et exiger des tests de biodégradabilité permettrait de protéger à la fois les milieux marins, les eaux douces et les sols. Le soutien à la recherche pour développer des filtres d’origine minérale ou végétale, non nano et agréables à appliquer, est essentiel. Enfin, chacun peut réduire son impact en adoptant de nouveaux réflexes : porter des vêtements anti-UV, privilégier l’ombre, appliquer la crème avant la baignade et choisir des produits certifiés reef safe 1 ou labellisés COSMOS/Ecocert 2.

Le soleil, aujourd’hui plus menaçant qu’hier, rend la protection solaire indispensable. Mais nous n’avons pas à choisir entre notre peau et notre environnement. Avec une volonté politique affirmée, des industriels engagés et des consommateurs attentifs, il est possible de transformer ce marché. La véritable victoire sera de rester protégés… sans laisser de traces toxiques derrière nous, ni dans les océans, ni dans les lacs, ni sur les sols.

1 Reef safe : signifie littéralement “sans danger pour les récifs”. Cette mention n’est pas encore réglementée de façon uniforme : certains fabricants l’utilisent dès qu’aucun filtre chimique interdit à Hawaï (oxybenzone, octinoxate, etc.) n’est présent, mais cela ne garantit pas l’absence d’autres composants potentiellement nocifs pour la faune et la flore. Pour plus de sécurité, il est préférable de vérifier la liste complète des ingrédients.

2 COSMOS / Ecocert : ce sont des labels officiels européens qui garantissent que la formulation contient un pourcentage minimum d’ingrédients d’origine naturelle, que les procédés de fabrication respectent des critères environnementaux stricts, et qu’aucun ingrédient controversé (certains filtres chimiques, parabènes, silicones non biodégradables, etc.) n’est utilisé. Toutefois, ils n’évaluent pas systématiquement l’impact direct sur les écosystèmes aquatiques, mais leur cahier des charges exclut déjà plusieurs filtres problématiques.

Les autres enjeux souvent oubliés

La pollution chimique n’est pas le seul problème. Les emballages des crèmes solaires — souvent en plastique non recyclable — génèrent aussi un impact environnemental important. Les formules “safe” s’accompagnent parfois d’innovations comme des emballages recyclables, rechargeables ou compostables, réduisant l’empreinte carbone sur tout le cycle de vie du produit.

Sur le plan sanitaire, certaines molécules peuvent présenter des effets à long terme encore mal évalués, notamment comme perturbateurs endocriniens ou via la pénétration cutanée de nanoparticules. L’ANSES a déjà émis des alertes sur des transformations chimiques indésirables de certains filtres au contact du soleil.

L’impact environnemental dépend aussi de l’usage : appliquer une grande quantité de crème juste avant la baignade augmente fortement la dispersion dans l’eau. Des gestes simples — application 20 à 30 minutes avant de se baigner, port de vêtements anti-UV, protection par l’ombre — réduisent la pollution tout en maintenant l’efficacité protectrice.

Enfin, les choix en matière de protection solaire peuvent avoir des retombées économiques. Pour les zones touristiques dépendantes d’eaux propres et de récifs vivants, promouvoir les crèmes “safe” n’est pas seulement un geste écologique, c’est aussi une stratégie de préservation d’un atout économique majeur.

Notre site est accessible, sans abonnement, sans mur payant, sans publicité, parce que nous voulons que tous ceux qui le souhaitent puissent lire et partager nos articles.

Mais ce choix a une contrepartie : sans vos dons, déductibles des impôts,

Le Nouveau Paradigme ne peut pas exister.

Nous dépendons donc exclusivement du soutien de nos lectrices et lecteurs.