Aliments ultra-transformés : une épidémie fabriquée pour doper les profits

Une série d’articles de la revue The Lancet confirme que les aliments ultra-transformés sont un moteur majeur de maladies chroniques. Pourtant, États et institutions continuent surtout à protéger les marges des multinationales plutôt que la santé publique.

Le scénario est désormais bien rodé : une nouvelle alerte scientifique, des chiffres inquiétants, des mécanismes de plus en plus clairs… puis, côté politique, quelques mesures techniques, des logos sur les paquets, un peu de reformulation, beaucoup de communication. La série que vient de publier The Lancet sur les aliments ultra-transformés (UPF, pour ultra-processed foods) pourrait pourtant marquer un basculement. Les auteurs n’y parlent plus de « signaux » ou de « soupçons », mais écrivent noir sur blanc que la substitution des aliments bruts et des repas cuisinés par les produits ultra-transformés est « un moteur clé de la flambée mondiale des maladies chroniques liées à l’alimentation ».

Plus de cent études prospectives, des méta-analyses, des essais cliniques et des données de ventes dans près de cent pays convergent vers un constat simple : manger beaucoup d’ultra-transformés, ce n’est pas juste « moins bien manger », c’est augmenter nettement son risque d’obésité, de diabète de type 2, de maladies cardio-vasculaires, de certains cancers, de dépression et de mortalité prématurée.

Comment les ultra-transformés rendent malades

Le Lancet démonte une idée confortable : réduire le problème des ultra-transformés à une simple question de sucre, de sel et de gras. Oui, les régimes riches en UPF contiennent plus de sucres libres, de graisses saturées, de sodium, et moins de fibres, de protéines de bonne qualité, de vitamines et de minéraux. Mais ce n’est qu’une partie de l’histoire.

Les essais cliniques contrôlés sont parlants. Dans une expérience menée aux États-Unis, des adultes ont reçu, pendant deux semaines, soit un régime composé à 80 % d’ultra-transformés, soit un régime sans ultra-transformés, à profil nutritionnel théoriquement équivalent. En pratique, les participants ont consommé environ 500 kilocalories de plus par jour avec le régime ultra-transformé, mangé plus vite, pris du poids et de la masse grasse. D’autres travaux vont dans le même sens : plus d’UPF, plus d’énergie ingérée, plus de kilos en quelques jours.

Pourquoi ? Parce que tout, dans ces produits, est pensé pour favoriser la surconsommation. Textures molles, matrices alimentaires détruites, profils sensoriels calibrés pour activer les circuits de récompense : beaucoup d’UPF sont « hyper-appétents », au point que certains chercheurs les jugent potentiellement addictifs, selon des critères proches de ceux utilisés pour le tabac.

À cela s’ajoutent des facteurs moins visibles. En remplaçant des aliments frais par des ultra-transformés, on réduit fortement l’apport en composés protecteurs présents dans les fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes. On augmente, en revanche, l’exposition à des contaminants générés par les procédés industriels (acrylamide, composés néoformés), à des perturbateurs endocriniens issus des emballages (phtalates, bisphénols, PFAS) et même à des microplastiques libérés par les contenants qui migrent vers les aliments et que l’on finit tout simplement par avaler, ainsi qu’à des cocktails d’additifs dont certains (émulsifiants, colorants, édulcorants) sont suspectés de perturber le microbiote, le métabolisme du glucose ou les fonctions immunitaires.

Ce que sait la science, ce que refusent les politiques

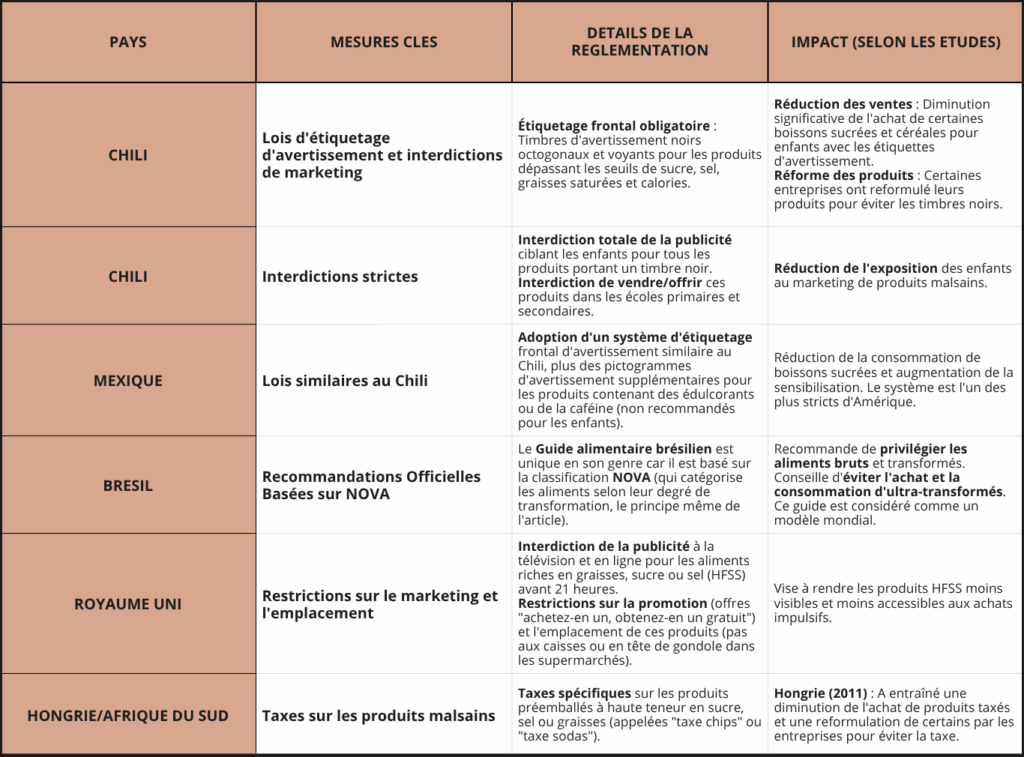

Face à ce niveau de preuve, on pourrait attendre un tournant comparable à celui de la lutte contre le tabac. C’est loin d’être le cas. La plupart des politiques restent centrées sur quelques « nutriments à risque » (graisses, sucres, sel), avec un arsenal désormais classique – étiquetage, reformulation, campagnes de sensibilisation – et une obsession à peine cachée : ne pas bousculer la structure du marché alimentaire.

Au lieu d’interroger la légitimité même de ces produits, on cherche à les rendre un peu moins mauvais, tout en préservant leurs caractéristiques industrielles et commerciales. On taxe les sodas, on retire certains acides gras, on baisse le sodium dans le pain, on colle des logos sur les paquets. Ces mesures peuvent avoir des effets réels, mais laissent intact l’essentiel : une offre ultra-transformée, hyper-marquée, omniprésente.

La reformulation a aussi ses effets pervers. Au Chili, par exemple, la réduction du sucre dans les boissons et produits infantiles s’est accompagnée d’une explosion de l’usage des édulcorants intenses. Ce remplacement n’est pas neutre. Les édulcorants intenses n’apportent presque pas de calories, mais ils ne « trompent » pas si facilement l’organisme. Plusieurs études les associent à des perturbations du microbiote intestinal, à une moins bonne tolérance au glucose et à un risque accru de diabète de type 2 et de maladies cardio-vasculaires. Ils entretiennent par ailleurs le goût pour le “très sucré” sans apporter de nutriments utiles, ce qui peut favoriser des comportements de surconsommation. En clair : on croit avoir corrigé le problème du sucre, mais on a surtout changé de risque.

Le poids des lobbys, angle mort des demi-mesures

La montée des ultra-transformés est aussi une histoire de pouvoir économique. Le Lancet le rappelle : quelques groupes multinationaux contrôlent, dans de nombreux pays, l’essentiel de l’offre en produits emballés, restauration rapide et grande distribution. Ces entreprises ne se contentent pas d’occuper les rayons. Elles sont présentes là où se décident les règles : Codex Alimentarius, recueil de normes internationales sur les aliments élaboré par la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) et l’OMS, comités d’experts, financements de recherche, partenariats avec des organisations internationales. Elles poussent leurs engagements volontaires pour éviter des réglementations contraignantes, contestent juridiquement taxes, étiquetages d’avertissement, restrictions de publicité, et se posent en partenaires incontournables de la « transition nutritionnelle ».

Tant que ce rapport de force ne sera pas traité, les politiques alimentaires resteront enfermées dans une logique de petits pas, où l’on parle « d’éducation du consommateur » et de « choix éclairés » sans toucher aux moteurs structurels de l’épidémie d’UPF.

De la responsabilité individuelle au rôle de l’État

C’est là que la responsabilité est systématiquement renvoyée vers les individus. On ne peut pas demander sérieusement à chaque personne de devenir chimiste ou nutritionniste à chaque passage en caisse pour compenser les excès d’un système qui met des produits nocifs partout et les conçoit pour être addictifs. Le rôle de l’État n’est pas de « faire les courses à la place des gens ». Il est de fixer les règles du jeu : contrôler la composition des aliments, fixer des seuils maximum pour le sucre, le sel ou les graisses, interdire l’usage de substances dont on connaît déjà la nocivité, imposer des étiquetages clairs et frontaux. Autrement dit, garantir que ce qui est autorisé à la vente ne nuit pas gravement à la santé, ou le moins possible.

Le paradoxe est là : d’un côté, l’État dépense des milliards pour soigner maladies cardiovasculaires, diabète et cancers liés à l’alimentation ; de l’autre, il laisse circuler librement des produits dont on sait qu’ils participent directement à ces pathologies. Si un produit contribue massivement à dégrader la santé publique, pourquoi serait-il traité comme une marchandise ordinaire, au même titre qu’une pomme ou un paquet de pâtes ?

Si l’on accepte que l’État encadre strictement le tabac et l’alcool au nom de la santé publique, pourquoi refuser qu’il encadre de manière cohérente des aliments dont l’impact sanitaire est désormais largement documenté ? L’objectif n’est pas de culpabiliser les individus ni de tout interdire, mais de déplacer la responsabilité : ce n’est pas à chaque consommateur de réparer, seul, les dégâts d’un système qui rend les options nocives omniprésentes. C’est d’abord à l’État, voire à l’Europe de poser des garde-fous, et aux entreprises de respecter des limites claires.

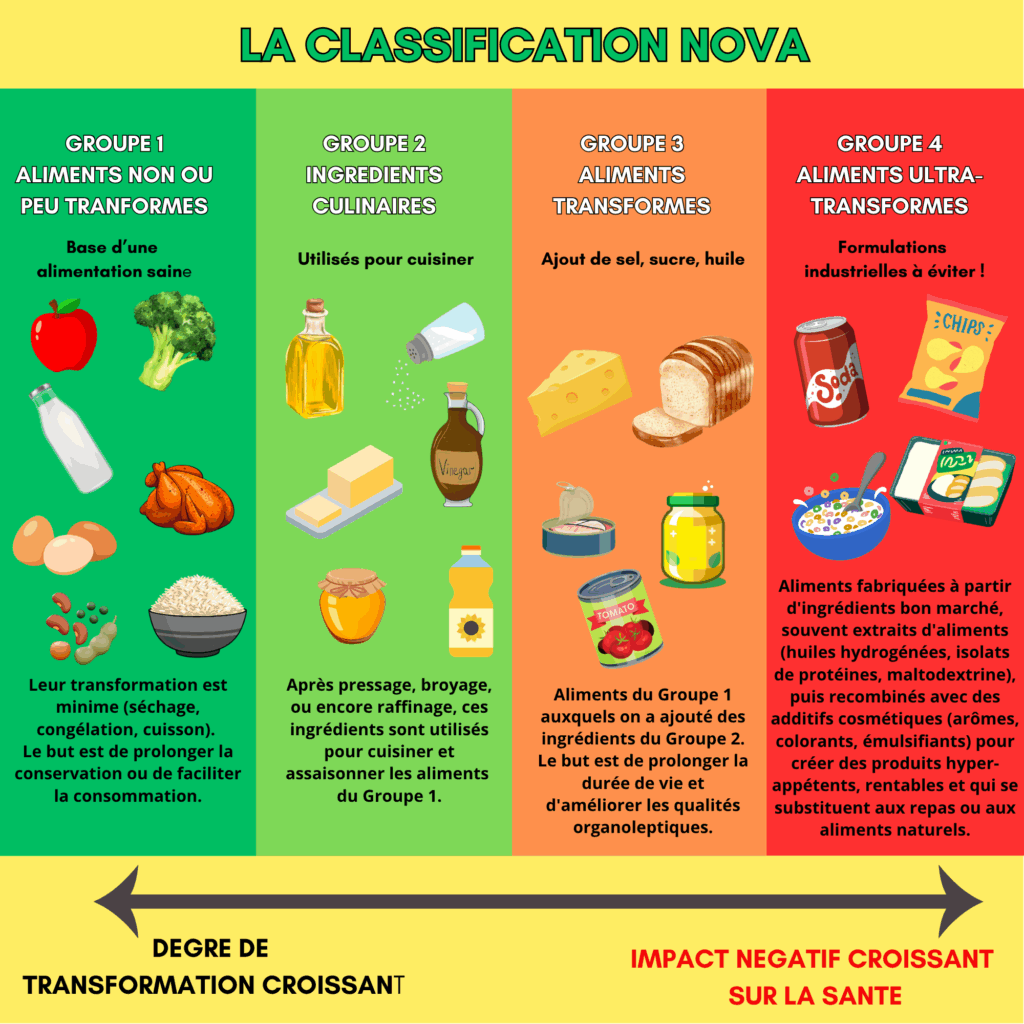

Ultra-transformés, de quoi parle-t-on ?

Les aliments ultra-transformés ne sont pas simplement des produits « industriels ». Selon la classification Nova, ce sont des formulations fabriquées à partir d’ingrédients bon marché issus de quelques cultures intensives (maïs, blé, soja, sucre, huile de palme), fractionnés, recombinés, puis agrémentés d’additifs à fonction surtout « cosmétique » : émulsifiants, arômes, colorants, édulcorants, exhausteurs de goût.

L’objectif n’est pas de conserver un aliment, mais de créer des substituts standardisés aux vrais aliments et aux repas, faciles à stocker, à transporter, à marketer… et très rentables.

- Un yaourt nature (lait + ferments) n’est pas un « dessert lacté » aromatisé, épaissi, coloré, édulcoré.

- Un pain aux farines complètes, fermenté avec peu d’ingrédients, n’a rien à voir avec une tranche de pain industriel ultra-aérée, enrichie d’émulsifiants et de graisses cachées.

Dans chaque famille de produits, la version ultra-transformée est presque toujours moins favorable à la santé que son équivalent peu transformé. C’est précisément ce que documente la littérature scientifique.

Une épidémie mondiale

En quelques décennies, les ultra-transformés ont colonisé l’alimentation mondiale. Dans de nombreux pays riches, ils fournissent déjà plus de la moitié des calories quotidiennes. Là où ils étaient encore minoritaires – en Amérique latine, en Asie, en Afrique – leurs ventes ont explosé.

Partout, la même séquence se répète : d’abord les classes urbaines aisées, puis les classes moyennes, enfin les catégories populaires deviennent dépendantes d’une offre ultra-transformée à bas prix, disponible partout, du supermarché à la station-service.

Cette « réussite » n’a rien de naturel. Elle repose sur un modèle industriel qui pousse à standardiser les recettes, concentrer la production, inonder les marchés de produits hyper-marqués, soutenus par une publicité massive et un lobbying agressif. L’épidémie de maladies chroniques liées aux ultra-transformés n’est pas un accident : c’est le résultat logique de cette organisation du système alimentaire.

Ils ont osé agir

Notre site est accessible, sans abonnement, sans mur payant, sans publicité, parce que nous voulons que tous ceux qui le souhaitent puissent lire et partager nos articles.

Mais ce choix a une contrepartie : sans vos dons, déductibles des impôts,

Le Nouveau Paradigme ne peut pas exister.

Nous dépendons donc exclusivement du soutien de nos lectrices et lecteurs.