Eau : vers une France inhospitalière

D’ici un quart de siècle, le pays pourrait entrer dans une ère de pénuries d’eau chroniques. C’est l’avertissement très documenté du dernier rapport du Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan (HCSP), publié en juin 2025. Selon cette étude, 88 % du territoire métropolitain pourraient connaître des tensions modérées à sévères sur la ressource en eau dès l’été 2050.

La perspective est glaçante : la France, pays tempéré et historiquement bien doté en eau, pourrait se retrouver dans une situation comparable à celle d’États plus arides, avec des sécheresses répétées, des nappes phréatiques en déclin et une biodiversité gravement menacée.

Ce constat ne surgit pas de nulle part. Depuis 2024, France Stratégie a multiplié les travaux d’alerte sur l’eau, ses usages et ses limites. La dernière note du HCSP, qui vient d’être publiée, pousse l’analyse un cran plus loin, en confrontant la demande future en eau avec la réalité des ressources disponibles bassin versant par bassin versant. Le résultat est sans appel : l’équation ne tient plus.

À mesure que les précipitations estivales deviennent plus rares et plus erratiques sous l’effet du dérèglement climatique, la demande, elle, continue d’augmenter. L’agriculture d’irrigation, qui évapore l’eau sans la restituer au milieu, représente de loin le principal facteur de déséquilibre. Les cultures intensives, largement tournées vers l’exportation, aggravent mécaniquement le déficit.

Mais l’agriculture n’est pas la seule en cause. La production d’énergie, notamment nucléaire, reste très gourmande en eau pour le refroidissement des centrales. L’urbanisation, en imperméabilisant les sols, empêche la recharge des nappes. Résultat : les tensions ne seront plus seulement estivales, mais s’étendront dès l’hiver, rendant l’eau plus rare toute l’année.

Le sud particulièrement touché

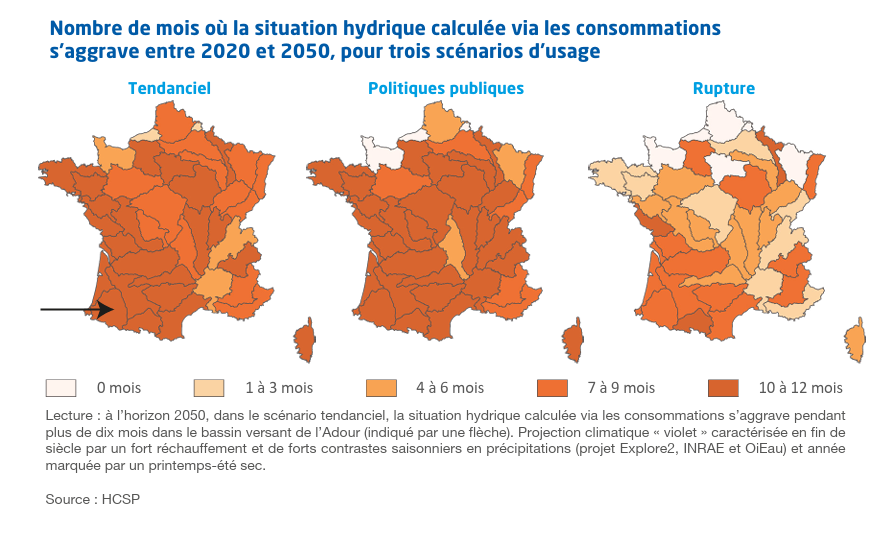

Les régions les plus touchées seront le sud-ouest et le sud-est, où les besoins environnementaux ne pourront plus être couverts pendant plusieurs mois de l’année. Fleuves à sec, effondrement de la biodiversité, territoires dégradés : l’impact écologique s’annonce dramatique.

Et l’humain n’est pas épargné. Car la raréfaction de la ressource rime aussi avec inégalités accrues : entre secteurs économiques, entre régions, entre populations. La question devient alors sociale et politique : qui aura accès à l’eau demain ? À quel prix ? Et avec quelles garanties sanitaires ?

La santé publique en jeu

Le rapport du HCSP est d’autant plus alarmant qu’il montre l’insuffisance des politiques actuelles. Le scénario dit « public », qui suppose une modération raisonnable de la consommation et une généralisation de pratiques agroécologiques, ne permettrait que de ralentir la catastrophe.

Moins d’eau et donc une eau plus polluée

Seul un scénario de rupture (sobriété massive, relocalisation de l’agriculture, transformation du modèle énergétique et changement des régimes alimentaires) permettrait de limiter partiellement les dégâts. Mais même dans ce cas, 64 % du territoire resteraient en tension l’été. Autrement dit, les restrictions d’eau vécues en 2022 sur 86 % du territoire pourraient devenir la norme.

Le rapport pointe aussi un angle mort inquiétant : la qualité de l’eau. Moins de débit, c’est aussi moins de dilution pour les polluants. La contamination par les nitrates, les pesticides, les résidus industriels pourrait croître à mesure que les volumes baissent. La santé publique est donc directement en jeu, comme le souligne un document du Haut Conseil de la Santé Publique annexé au rapport.

Repenser nos modèles

Au fond, c’est un message politique que le HCSP adresse : il ne suffira pas de moderniser les tuyaux ou d’optimiser l’irrigation. Il faut changer de paradigme. Réorienter l’agriculture vers des pratiques économes et locales. Réduire la dépendance à l’énergie nucléaire. Stopper l’artificialisation des sols. Partager l’eau, non plus selon des logiques économiques, mais selon des critères d’utilité sociale et de préservation du vivant.

Ce que révèle ce rapport, c’est la faillite d’un modèle fondé sur l’abondance supposée des ressources. Demain, l’eau ne sera plus un bien acquis, mais un bien rare. Et comme toujours en période de rareté, ce sont les plus vulnérables qui paient le prix fort.

Le choix est désormais devant nous : persister dans une fuite en avant, ou faire du défi de l’eau une opportunité pour repenser nos priorités. Car derrière la gestion de l’eau, c’est bien la société que nous voulons en 2050 qu’il faut redéfinir. Et cette fois, il n’y aura pas de plan B.

Et nous, que pouvons-nous faire ?

Face au risque de pénurie d’eau, nous avons toutes et tous un rôle à jouer. La bonne nouvelle ? De nombreux gestes concrets existent, à portée de main. Individuellement comme collectivement, chaque action compte. Voici comment agir, à son échelle.

Côté citoyens : des gestes simples pour un grand impact

Se brosser les dents pendant trois minutes, le robinet fermé, c’est au minimum 36 litres économisés, soit 35 000 L/an pour une famille de 4 personnes. Il suffit de se rincer avec un verre pré-rempli. (Photo Q000024)

🔹 À la maison

· Prendre des douches plus courtes, couper l’eau pendant le brossage des dents.

· Réparer les fuites, installer des mousseurs ou des chasses d’eau double débit.

· Faire tourner lave-linge et lave-vaisselle seulement lorsqu’ils sont pleins.

🔹 Dans le jardin

· Arroser tôt le matin ou tard le soir.

· Choisir des plantes locales peu gourmandes, pailler le sol, récupérer l’eau de pluie.

🔹 Dans l’assiette

· Réduire la consommation de viande (surtout de bœuf), préférer des produits locaux et de saison.

· Limiter les produits ultra-transformés et l’alimentation importée à forte empreinte hydrique.

🔹 Dans ses choix de vie

· Sensibiliser son entourage, se former, soutenir les associations de défense de l’eau.

· S’impliquer dans les débats publics, interpeller les élu·es, défendre la gestion de l’eau comme bien commun.

Côté entreprises et collectivités : une responsabilité partagée

Le choix des plantes méditerranéennes, peu gourmandes en eau, peut permettre de limiter sa consommation tout en profitant de leur esthétisme. (Photo Mbzt)

🔹 Équipements et bâtiments

· Installer des dispositifs économes (robinets temporisés, récupérateurs d’eau de pluie).

· Réaliser des audits pour détecter et réparer les fuites.

· Végétaliser toitures et espaces extérieurs avec des espèces peu consommatrices.

🔹 Urbanisme et aménagement

· Favoriser l’infiltration naturelle en limitant l’imperméabilisation des sols.

· Créer des espaces verts sobres et résilients (paillage, plantes locales, zéro arrosage).

· Intégrer la gestion de l’eau dans les politiques locales (PCAET, PLU, etc.).

🔹 Achats et approvisionnements

· Sélectionner des fournisseurs responsables sur le plan hydrique.

· Privilégier des produits à faible empreinte en eau (mobilier, textile, alimentation, entretien).

· Intégrer des clauses de sobriété dans les appels d’offres et les contrats de service.

🔹 Culture d’entreprise

· Former les équipes à la gestion durable de l’eau.

· Engager un dialogue avec les usagers et partenaires autour de la sobriété hydrique.

· Adopter une gouvernance transparente et anticipatrice.

Notre site est accessible, sans abonnement, sans mur payant, sans publicité, parce que nous voulons que tous ceux qui le souhaitent puissent lire et partager nos articles.

Mais ce choix a une contrepartie : sans vos dons, déductibles des impôts,

Le Nouveau Paradigme ne peut pas exister.

Nous dépendons donc exclusivement du soutien de nos lectrices et lecteurs.