Fraude sociale : le gouvernement aiguille la colère vers les plus pauvres

Le projet de loi porté par la ministre du Travail Catherine Vautrin, et présenté ce dimanche dans les colonnes du Parisien, cible les plus précaires au nom de la justice sociale. Une manœuvre politique qui masque les principaux responsables des pertes pour les finances publiques et détourne le regard de la fraude fiscale, pourtant bien plus massive.

Catherine Vautrin dégaine sa nouvelle priorité : la lutte contre la fraude sociale. À l’automne, la ministre du Travail portera un projet de loi destiné, selon ses mots, à « rétablir la confiance dans le modèle social » en frappant plus fort contre les abus. Derrière ce discours d’apparente rigueur, une vieille ficelle politique : mettre l’accent sur les prétendus profiteurs du système pour faire diversion sur les vraies inégalités et les dérives bien plus coûteuses du patronat et des grandes fortunes.

Le plan du gouvernement est clair. Il s’agit de « taper au portefeuille » les fraudeurs, en facilitant les prélèvements sur comptes bancaires, en élargissant l’accès aux données fiscales des allocataires ou encore en généralisant la géolocalisation dans les transports médicaux. La ministre veut aussi durcir le ton contre les arrêts maladie abusifs et imposer une CSG de 45 % sur les revenus issus d’activités illégales. Le tout est chiffré à 13 milliards d’euros de pertes annuelles pour la Sécurité sociale, un chiffre martelé comme une évidence pour justifier ces nouvelles mesures de surveillance et de répression1.

Une stratégie de stigmatisation assumée

Mais derrière l’annonce, la méthode choque. Car encore une fois, ce sont les plus modestes qui sont pointés du doigt : allocataires du RSA, travailleurs précaires, malades chroniques. Le gouvernement de François Bayrou choisit sciemment de désigner les plus fragiles comme principaux suspects. Une stratégie qui n’est pas sans rappeler les sorties de Nicolas Sarkozy sur « l’assistanat », ou les campagnes de l’extrême droite dénonçant les « fraudeurs professionnels ». Ce discours insidieux, profondément stigmatisant, laisse entendre que la solidarité nationale serait minée par ceux qui en bénéficient – et non par ceux qui la pillent à grande échelle depuis des décennies.

Or, la réalité contredit frontalement cette vision. D’après les chiffres officiels du Haut Conseil du financement de la protection sociale, plus de la moitié de la fraude sociale détectée – environ 56 % – est le fait des entreprises et des travailleurs indépendants, notamment via le travail dissimulé, les fausses déclarations ou les cotisations non versées 2. En 2022, les Urssaf ont ainsi redressé plus de 788 millions d’euros sur des fraudes patronales, contre 351 millions3 pour des prestations indues versées à des particuliers. Autrement dit : les fraudeurs en col blanc coûtent beaucoup plus cher au système que les supposés « tricheurs » des minima sociaux.

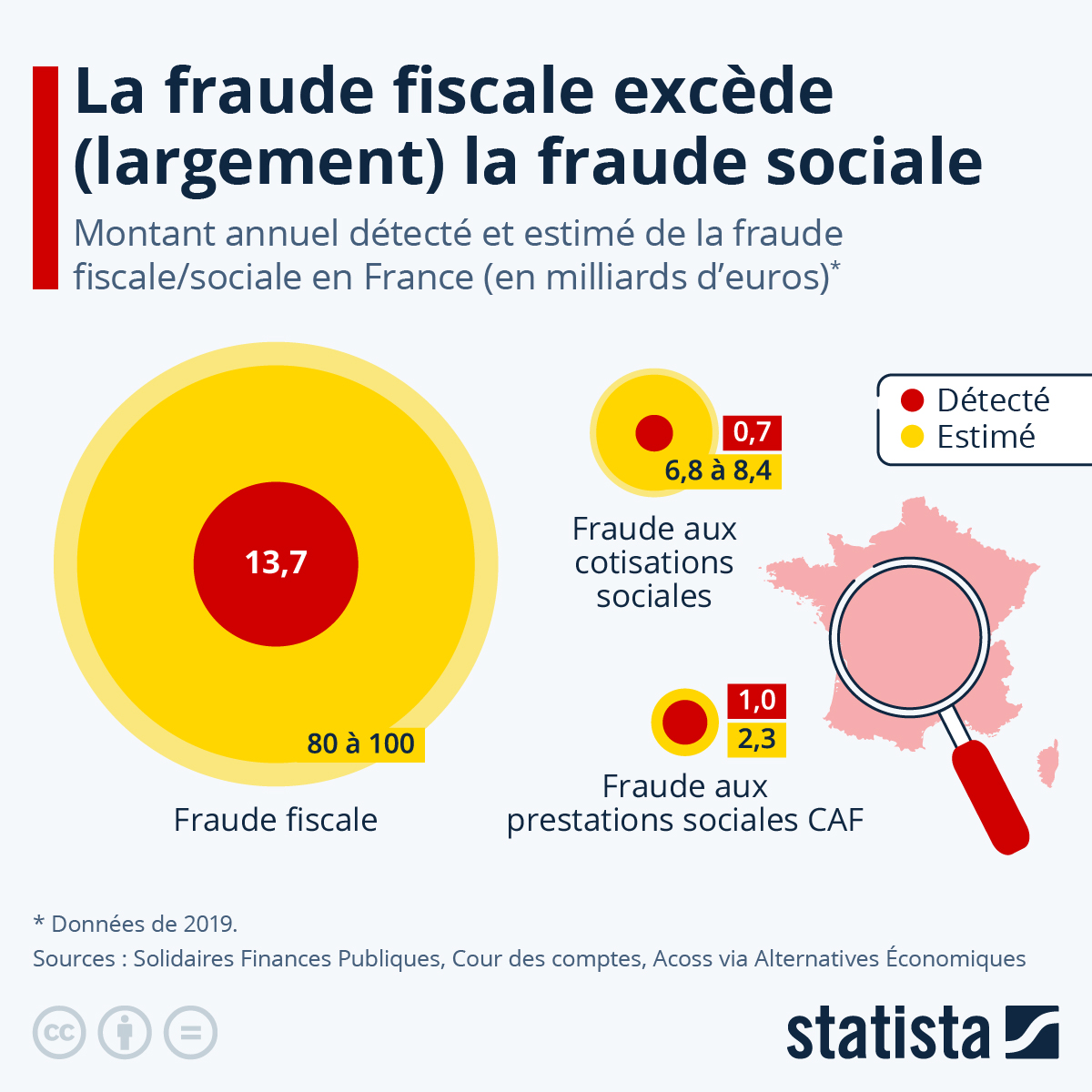

Infographie Statista

Infographie Statista

Une promesse floue sur la fraude fiscale

Le gouvernement assure cependant que ce projet de loi ne se limitera pas à la fraude sociale. Des mesures contre la fraude fiscale doivent être annoncées prochainement par la ministre déléguée aux Comptes publics, Amélie de Montchalin.

Ce ne serait d’ailleurs pas du luxe, car chaque année les rapports s’accumulent pour pointer du doigt les pratiques d’optimisation, d’évasion et de contournement de l’impôt par les grandes entreprises et les plus riches. Et pourtant, très peu de lois concrètes ou contraignantes viennent les inquiéter. Quand un groupe du CAC 40 déplace ses bénéfices au Luxembourg ou en Irlande, l’État se montre compréhensif.

Le gouvernement a beau promettre une action globale, on doute sérieusement qu’il se donne les moyens d’aller chercher Google, Total, Amazon ou LVMH. Il est beaucoup plus facile – et politiquement moins risqué – de s’en prendre à celles et ceux qui ne peuvent pas se défendre.

Tandis que la fraude sociale totale est estimée à environ 13 milliards d’euros par an, la fraude fiscale s’élève, elle, à une somme comprise entre 60 et 100 milliards d’euros selon les estimations les plus sérieuses – soit jusqu’à huit fois plus. En 2023, les services fiscaux ont récupéré 15,2 milliards d’euros, un record présenté fièrement par Gabriel Attal comme une victoire. Mais cela reste très en dessous du manque à gagner global. C’est à croire que certains détournements sont plus tolérables que d’autres.

Un choix politique qui trahit la justice sociale

Ce choix n’est pas anodin. Il répond à une stratégie politique bien rodée : frapper les faibles pour épargner les puissants, afin de rester « compétitif ». Il est plus simple de contrôler une mère célibataire au RSA qu’un grand groupe coté au CAC 40. Plus rentable électoralement d’aligner les chiffres de fraudes aux allocations dans Le Parisien que de questionner les exonérations fiscales à répétition. Et plus spectaculaire de dénoncer quelques centaines de cartes Vitale prétendument usurpées que de parler des milliards perdus dans des circuits financiers opaques.

Il est évidemment légitime de lutter contre toutes les formes de fraude. Mais encore faut-il le faire avec équité, transparence et sans instrumentaliser la pauvreté à des fins politiciennes. En désignant toujours les mêmes coupables, Catherine Vautrin et l’exécutif ne rétablissent pas la confiance : ils creusent le fossé entre les citoyens et un pouvoir qui semble avoir choisi son camp.

(Photomontage DR, CC)

- Le Monde – « Six idées reçues sur la fraude sociale ».

- Rapport annuel du Haut Conseil du financement de la protection sociale, “La fraude aux prestations sociales et aux cotisations sociales”, mai 2023

- Ministère de l’Économie – « Bilan de la lutte contre les fraudes sociale et fiscale », février 2023.

Notre site est accessible, sans abonnement, sans mur payant, sans publicité, parce que nous voulons que tous ceux qui le souhaitent puissent lire et partager nos articles.

Mais ce choix a une contrepartie : sans vos dons, déductibles des impôts,

Le Nouveau Paradigme ne peut pas exister.

Nous dépendons donc exclusivement du soutien de nos lectrices et lecteurs.