Génération Z : la révolte pour un monde plus juste

Face à une époque désenchantée, une jeunesse pragmatique redonne vie aux valeurs de justice, de solidarité et d’écologie.

«La colère de la génération Z n’est pas idéologique, mais pragmatique. » La sociologue Cécile Van de Velde¹ résume ainsi, dans Le Monde, l’état d’esprit d’une jeunesse qui n’attend plus que le changement vienne d’en haut. Née entre 1995 et 2012, cette génération a grandi avec Internet, l’urgence climatique et les effets durables de la crise économique mondiale de 2008 qui n’a pas épargné la France : précarisation du travail, explosion du chômage des jeunes, stagnation des salaires, montée du sentiment d’insécurité sociale. De Rabat à Santiago, de Katmandou à Paris, les jeunes expriment la même lassitude face à un monde figé, aux promesses non tenues et aux politiques en décalage avec la réalité des besoins. Mais derrière cette désaffection se cache une attente. Pas forcément partisane, plutôt morale et collective, une recherche de sens plus que de victoire.

Une génération politique, mais autrement

On a souvent dit que les jeunes se détournaient de la politique. C’est faux, ou du moins incomplet. Ils s’en détournent dans sa forme institutionnelle, mais pas dans son essence. Anne Muxel, sociologue au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), parle d’une « politisation diffuse » : les 18-25 ans rejettent les partis, mais s’investissent dans les causes : climat, justice sociale, égalité des genres, droits humains. Leur engagement se joue dans les gestes du quotidien, les collectifs locaux, la consommation responsable, le bénévolat, les réseaux sociaux.

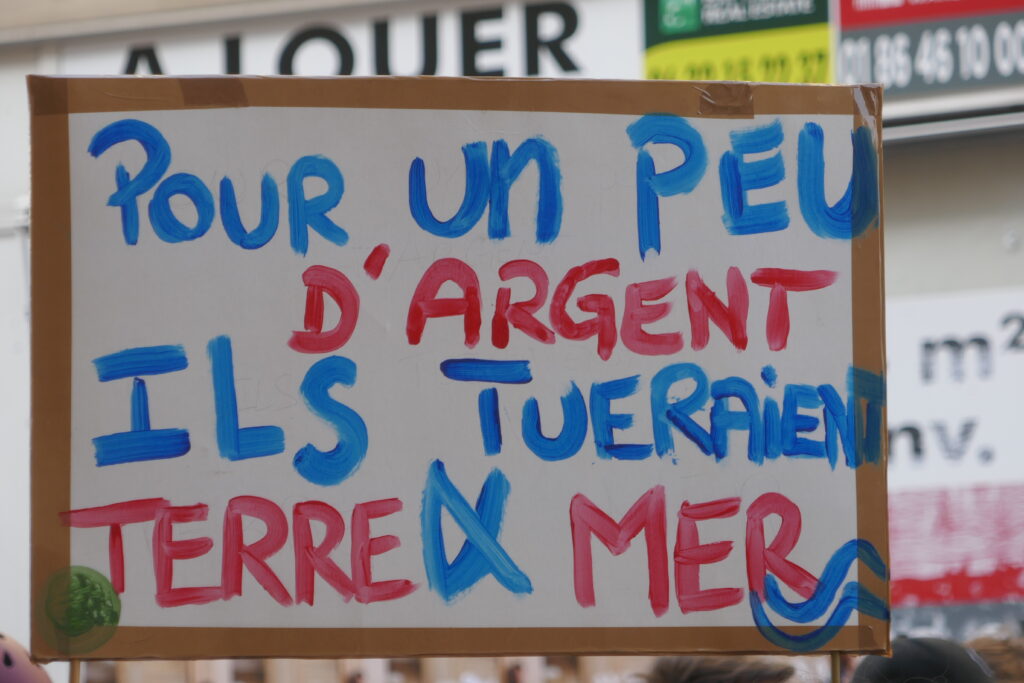

Lors des marches pour le climat, ce sont souvent des adolescents qui ramassent les pancartes abandonnées, nettoient les trottoirs et discutent de sobriété autour d’un café partagé. Un geste banal, presque invisible, mais qui dit tout : leur politique se vit plus qu’elle ne se proclame.

Selon une étude de 2023 de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire² (INJEP), 68 % des jeunes de 18 à 30 ans déclarent avoir participé à une action ou une association citoyenne. Et pour l’IFOP, l’Institut français d’opinion publique, 70 % des 18-24 ans, en 2024, affirment vouloir exercer un métier « qui a du sens ». Ces chiffres traduisent moins une politisation classique qu’une exigence de cohérence. Comme le souligne Monique Dagnaud du CNRS, cette génération incarne un « post-matérialisme moral » : elle accorde davantage de valeur à la justice, à la cohérence entre discours et actes, qu’à la réussite économique seule.

Une « génération morale »

Le politologue Vincent Tiberj, professeur à Sciences Po Bordeaux, décrit les jeunes d’aujourd’hui comme une « génération morale », plus égalitariste, tolérante et écologiste que leurs aînés. « Ce n’est pas qu’ils soient apolitiques, dit-il, mais qu’ils redéfinissent ce que signifie faire de la politique. »

La dernière enquête du Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof) montre qu’en 2024, 59 % des 18-24 ans estiment que « les responsables politiques ne s’intéressent pas à eux », mais que 64 % souhaitent « contribuer au changement social à leur échelle ». Ils croient moins en l’État qu’en la communauté, moins au pouvoir qu’à la responsabilité collective. Et c’est peut-être là leur force : faire de la politique sans en dire le mot.

Une lucidité douloureuse, mais féconde

Lucide, la génération Z sait qu’elle hérite d’un monde abîmé. Le sociologue Louis Chauvel l’a rappelé : « Les jeunes d’aujourd’hui sont les premiers à vivre durablement moins bien que leurs parents,et ils le savent. » Cette conscience du déclassement nourrit une colère silencieuse : contre la précarité du travail, l’injustice du logement, la crise écologique. Ayant grandi dans l’après-2008, beaucoup ont vu leurs aînés galérer entre CDD, stages et loyers exorbitants, pendant que la promesse d’ascension sociale s’effondrait. Ce constat les a rendus à la fois plus méfiants envers les institutions et plus attachés à l’idée d’un mode de vie soutenable et juste.

Mais, paradoxalement, cette désillusion nourrit aussi une créativité sociale. Beaucoup refusent le fatalisme et inventent d’autres manières de vivre : coopératives étudiantes, potagers urbains, ressourceries, médias indépendants, collectifs pour la justice climatique. Ce sont des révoltes patientes, de proximité, souvent locales mais universelles par leur portée.

Frédéric Dabi (IFOP) parle d’une génération « empathique mais exigeante », plus ouverte mais moins dupe. Les moins de 30 ans votent plus souvent pour des formations écologistes ou sociales, mais surtout, ils s’abstiennent moins lorsqu’ils perçoivent un enjeu moral clair. Leur mobilisation ne se mesure pas seulement dans les urnes, mais dans la façon de travailler, de consommer ou d’habiter le monde.

La fracture des jeunesses

Cette quête de sens n’est pas homogène. Le sociologue Camille Peugny et le politologue Jérôme Fourquet soulignent une polarisation sociale : d’un côté, une jeunesse diplômée, urbaine, connectée et engagée. De l’autre, une jeunesse précaire, éloignée des espaces de mobilisation, souvent contrainte au désenchantement. Les fractures sociales et territoriales traversent aussi la jeunesse. C’est ce qui explique qu’à côté de la mobilisation écologique ou féministe, on observe aussi la progression de discours de repli.

L’espace numérique, censé rassembler, accentue parfois cette séparation. Ceux qui maîtrisent les codes en ligne s’imposent dans le débat public, tandis que d’autres, moins connectés, en sont exclus. L’injustice se joue aussi dans la visibilité : tout le monde n’a pas le même accès au droit de dire. Pourtant, malgré ces divisions, une aspiration commune demeure : celle de redonner du sens au collectif.

Un espoir fragile, mais bien réel

Cet élan reste fragile. L’éco-anxiété, la solitude, la précarité peuvent miner la confiance. Pourtant, c’est bien cette génération qui, malgré tout, maintient l’idée qu’un autre monde est possible, non pas par optimisme, mais par nécessité.

Le courage de cette génération n’est pas de rêver, mais de continuer à agir sans garantie de succès. Ce n’est pas un espoir partisan qu’elle porte, mais une exigence de cohérence. Celle d’une jeunesse qui refuse la résignation, qui réclame la justice sans dogme, et qui, loin des drapeaux, rappelle que la solidarité, la dignité et l’écologie ne sont pas des idéologies mais des besoins vitaux.

¹ Sociologue et professeure à l’Université de Montréal, Cécile Van de Velde est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les inégalités sociales et les parcours de vie.

² L’INJEP (Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire) est un organisme public rattaché au ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Il produit et diffuse des études sur les comportements, les valeurs et les conditions de vie des jeunes en France, notamment à travers son Baromètre de la jeunesse.

Incel, masculinisme, extrême droite : le repli d’une partie de la jeunesse

La mini-série « Adolescence » de Netflix est une plongée réaliste dans le malaise d’une jeunesse en quête de repères. Acclamée par la critique, la série a remporté plusieurs récompenses internationales, dont l’Emmy 2025 de la meilleure mini-série. (Photo DR)

À côté des mobilisations pour le climat ou l’égalité, une autre frange de la jeunesse bascule dans des discours de repli.

Les incels, contraction de « involuntary celibates » ou « célibataires involontaires », se définissent comme des hommes frustrés de ne pas avoir de relations amoureuses ou sexuelles. Sur les forums, certains d’entre eux développent une idéologie antiféministe, persuadés d’être victimes des femmes et d’une société « trop égalitaire ».

Autour de ces espaces gravitent des influenceurs masculinistes, des contenus d’extrême droite ou complotistes, qui séduisent parfois des jeunes en rupture, précarisés ou désabusés, ne se reconnaissant ni dans les récits dominants ni dans les combats progressistes.

Ces idées circulent surtout en ligne, amplifiées par des algorithmes qui enferment dans des bulles idéologiques. Le mal-être personnel, solitude, isolement, échec scolaire, devient parfois un point d’entrée vers des récits de revanche ou de haine.

Des figures comme Andrew Tate à l’international, ou certains YouTubeurs et groupes Telegram en France, alimentent ces logiques en habillant leurs discours d’humour, de “vérité brute” ou d’anti-système.

Selon le CEVIPOF (2024), près d’un quart des 18-24 ans expriment une adhésion à des idées d’extrême droite.

Mais toutes les jeunesses précaires ne basculent pas : beaucoup restent silencieuses, d’autres cherchent des voies alternatives, souvent locales, solidaires et non violentes.

Notre site est accessible, sans abonnement, sans mur payant, sans publicité, parce que nous voulons que tous ceux qui le souhaitent puissent lire et partager nos articles.

Mais ce choix a une contrepartie : sans vos dons, déductibles des impôts,

Le Nouveau Paradigme ne peut pas exister.

Nous dépendons donc exclusivement du soutien de nos lectrices et lecteurs.