Les oubliés de la COP30 : les océans étouffent en silence

Alors que les États se déchirent sur les énergies fossiles et les financements climat, la crise océanique reste reléguée au fond du tableau : l’acidification, la destruction des écosystèmes et l’effondrement de la pêche sont tout juste évoqués. À Belém, personne ne semble pressé de regarder en face le plus grand régulateur du climat terrestre.

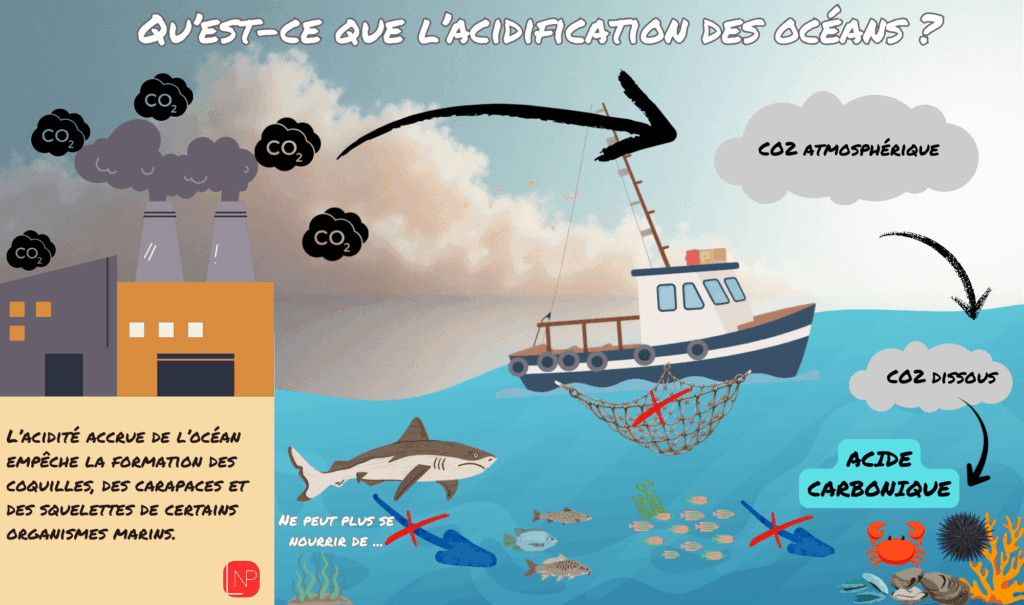

La scène se répète à chaque sommet : des heures de négociations sur le charbon, les hydrocarbures, les « engagements renforcés », tout ce que la diplomatie mondiale sait inventer pour éviter de froisser un producteur de pétrole. Et pendant ce temps, l’océan, ce gigantesque poumon bleu qui absorbe près d’un quart des émissions anthropiques de CO₂, agonise en coulisses dans une indifférence quasi générale. On parle de l’Amazonie parce qu’elle brûle. On parle des glaciers parce qu’ils s’effondrent. Mais l’océan, lui, ne fait pas de bruit ; la vie marine se dissout.

Il suffit pourtant de regarder les chiffres pour comprendre que nous avons un problème d’échelle. L’acidification progresse à une vitesse sans précédent : depuis l’ère préindustrielle, la surface de l’océan a vu son pH chuter d’environ −0,10 unité, ce qui correspond à une hausse de l’acidité de l’ordre de 30 % ¹. Ce n’est pas une variation mineure puisque chaque dixième de pH représente un changement majeur dans la chimie marine. En parallèle, les « vagues de chaleur marines » (marine heatwaves, MHW) ont doublé en fréquence depuis les années 1980, affectant désormais la majorité des bassins océaniques ². Ces deux phénomènes, acidification et chaleur marine, combinés à la surpêche, à la pollution et à l’exploitation minière des grands fonds, propulsent l’océan vers son agonie.

La crise invisible que les COP refusent de nommer

Dans les négociations climatiques, l’océan n’existe que comme décor. On le mentionne pour la forme, on glisse une phrase dans un communiqué, parfois même un paragraphe entier. Mais jamais les États ne s’attaquent à ce qui détruit réellement les écosystèmes marins : la surpêche industrielle, l’extraction minière des grands fonds, la pollution plastique qui stérilise les zones côtières et surtout l’explosion des températures de surface qui transforme les mers tropicales en véritables déserts biologiques.

Le plus cruel est que tout le monde le sait. Les scientifiques publient, alertent, répètent. Le rapport de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) sur « Ocean and Cryosphere in a Changing Climate » indique que « La quantité d’oxygène disponible diminue… en raison de changements étroitement liés dans la chimie de l’eau de mer (dans un processus appelé désoxygénation des océans) » ³. Ils expliquent que sans un océan vivant, nous n’avons plus de climat stable. Que la pompe biologique ralentit. Que les grands courants s’affaiblissent. Que les extinctions marines massives, autrefois théoriques, deviennent une option crédible. Pourtant, autour des tables de Belém, pas un mot qui contraigne, pas une mesure vraiment engageante. Juste des vœux pieux, ces formules diplomatiques qui permettent de dire « nous avons agi » quand personne n’a levé le petit doigt.

Surpêche, zone morte et pillage légal : le triangle toxique

Si l’on voulait résumer la situation, il suffirait de dire que l’océan est exploité comme si ses ressources étaient infinies alors qu’elles s’effondrent sous nos yeux. Les zones mortes, ces régions privées d’oxygène où plus rien ne survit, s’étendent désormais sur des surfaces comparables à des pays entiers. L’énergie excédentaire, l’acidification et l’appauvrissement de l’oxygène convergent pour créer des « dépôts » marins morts.

Cette violence légale, car parfaitement autorisée par les États, pèse d’abord sur les populations les plus pauvres. Là où des villages entiers vivaient de la pêche artisanale, on voit désormais des familles contraintes d’acheter du poisson importé, parfois même nourri dans des fermes industrielles qui polluent leurs propres littoraux. Le renversement est total : ceux qui vivaient de la mer sont devenus dépendants d’un marché mondialisé qui les exclut.

À Belém, le silence comme méthode politique

On aurait pu croire qu’une COP organisée au cœur de l’Amazonie intégrerait enfin l’océan dans ses priorités. Comment séparer la forêt du fleuve, le fleuve de l’estuaire, l’estuaire de l’océan ? Toute la région fonctionne comme un système unique, nourri par des cycles d’eau, de nutriments, de sédiments. Cette fois encore les premières discussions montrent que les délégations traiteront l’océan comme un simple enjeu annexe, une « thématique complémentaire », selon l’expression consacrée. C’est la manière polie de dire : « On verra plus tard. »

Sauf que « plus tard », pour les écosystèmes marins, c’est déjà trop tard. Le réchauffement dépasse 1,5 °C dans la majorité des bassins tropicaux, les vagues de chaleur marines, autrefois rares, deviennent annuelles. En Méditerranée, par exemple, l’été 2022 a enregistré des anomalies de température à la surface atteignant +4,6 °C par rapport aux moyennes, un record historique 4 . Les mangroves meurent, les herbiers s’évaporent, les récifs coralliens blanchissent avant de disparaître.Chaque COP qui se termine sur un compromis mou ajoute une pierre à la tombe de la biodiversité marine.

Ce que serait une vraie politique océanique mondiale

Si les États étaient sérieux, ils commenceraient par interdire la pêche industrielle dans les zones les plus vulnérables, instaurer des quotas réellement contraignants et mettre fin immédiatement aux subventions publiques qui financent la destruction des écosystèmes. Ils déclareraient une trêve totale sur l’exploitation minière des grands fonds. Ils feraient de l’océan un pilier des engagements climatiques, pas un post-scriptum oublié au bas d’un PDF de 97 pages.

Mais rien de tout cela ne viendra sans pression publique. Parce que l’océan n’a pas de lobby. Pas de salle de conférence climatisée. Pas de délégation nationale. Il n’a que ses courants qui se détraquent et sa température qui grimpe.

Et peut-être, parfois, quelques ONG ou quelques médias suffisamment têtus pour rappeler l’essentiel : sans un océan vivant, il n’y a pas de futur vivable. Pas pour les poissons. Pas pour les côtes. Pas pour nous.

Notes :

1 – IPCC (Intergovernmental panel on climate change – Ocean Acidification by Carbon Dioxide.

2 – « The frequency of marine heatwaves increased over 82% of the global ocean between two 17-year periods … an average increase of 1.6 annual events, or more than five additional MHW days ».

3 – IPCC – How is life in the sea affected by climate change ?

4 – Copernicus – Record-Breaking Marine Heatwaves in the Mediterranean and Safeguarding Marine Ecosystems.

Notre site est accessible, sans abonnement, sans mur payant, sans publicité, parce que nous voulons que tous ceux qui le souhaitent puissent lire et partager nos articles.

Mais ce choix a une contrepartie : sans vos dons, déductibles des impôts,

Le Nouveau Paradigme ne peut pas exister.

Nous dépendons donc exclusivement du soutien de nos lectrices et lecteurs.