Polluants éternels, peut-on encore s’en protéger ?

En publiant une synthèse fondée sur près de deux millions de mesures couvrant 142 substances PFAS, l’Anses dresse une cartographie inédite de la contamination en France. Mais sans réduction des rejets à la source, la pollution et ses effets perdureront.

De l’air que l’on respire à l’eau que l’on boit, et donc dans nos organismes, les polluants éternels sont désormais partout. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) dévoile, dans cette étude inédite, rendue publique ce mercredi, l’ampleur de la contamination par les PFAS et ses conséquences sur la santé (Lire ci-dessous). Elle met aussi en lumière les failles d’une politique centrée sur le constat plutôt que sur la prévention.

L’agence a compilé près de deux millions de données sur 142 substances afin d’établir une cartographie détaillée de leur présence dans les eaux, les sols, les aliments, les poussières et l’air, mais aussi dans le sang, l’urine ou le lait maternel. Ces composés, issus de procédés industriels ou agricoles, résistent aux traitements conventionnels de l’eau potable.

Des risques de ces polluants connus depuis plus de trente ans

Les PFAS ne sont pas nouveaux. Produits industriellement depuis les années 1950, leurs risques sont documentés depuis plus de trois décennies. Les premières alertes datent des années 1990, après la découverte d’une contamination massive liée à l’entreprise DuPont aux États-Unis. En Europe, la réponse a été lente : PFOS interdit en 2009, PFOA en 2020, PFHxS en 2022 dans le cadre de la Convention de Stockholm. En 2023, le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège ont proposé à l’Agence européenne des produits chimiques d’interdire toute la famille PFAS, une initiative inédite à l’échelle mondiale.

Que sont les PFAS, ces “polluants éternels” ?

Les PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) désignent une famille de plus de 10 000 composés chimiques utilisés depuis les années 1950 pour leurs propriétés antiadhésives, imperméables et résistantes à la chaleur. On les retrouve dans les poêles en téflon, les textiles déperlants, les emballages alimentaires, les mousses anti-incendie ou encore certains cosmétiques.

Ces substances sont constituées d’atomes liés entre eux par une structure très stable, qui les rend presque impossibles à dégrader dans l’environnement. C’est cette résistance chimique qui leur vaut le surnom de « polluants éternels ». Plusieurs études les associent à des effets sur le système immunitaire, la fertilité, le poids de naissance et certains cancers. En 2023, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé le PFOA comme cancérogène avéré pour l’homme. D’autres composés, comme le TFA, sont encore peu étudiés, mais comme ils persistent longtemps et peuvent s’accumuler dans notre corps au fil du temps, la prudence s’impose.

Un dispositif de suivi repensé

S’appuyant sur son étude, l’Anses propose une organisation nationale de la surveillance des PFAS en trois niveaux : permanente pour les substances les plus préoccupantes, exploratoire pour celles encore mal connues et localisée dans les zones où la contamination est avérée.

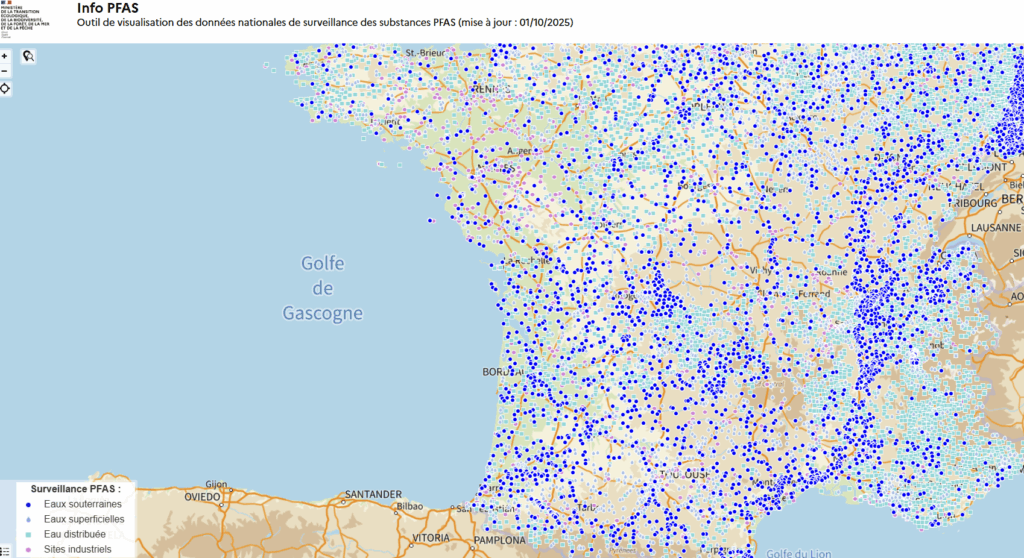

Cette carte interactive de l’Anses sur la présence des PFAS en France est basée sur plus de 2,5 millions d’analyses dans les eaux et les rejets industriels.

L’agence recommande aussi d’étendre les contrôles à des aliments encore peu surveillés, comme les céréales, les fruits, les légumes, le miel, le sucre ou les produits infantiles. Cette évolution traduit un changement d’échelle : la contamination ne touche pas seulement l’eau, mais aussi ce que nous mangeons, respirons et manipulons chaque jour. Pour autant, de larges zones d’ombre subsistent. Les données sur l’air, les sols et les poussières restent partielles. L’Anses appelle à combler ces lacunes, notamment via l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS), pour les expositions professionnelles. Elle préconise aussi d’actualiser régulièrement la liste des substances suivies à mesure que la science avance.

Mesurer les Pfas ne suffit plus

La France dispose aujourd’hui d’un socle de connaissance solide, mais les moyens de réduire réellement les émissions demeurent limités. La plupart des usages courants (emballages, textiles, cosmétiques) ne sont pas interdits et échappent aux traitements des eaux usées. La réglementation, elle, ne couvre qu’une infime partie des milliers de composés existants, concentrant les contrôles sur les plus connus.

Côté santé, les niveaux moyens de PFAS dans le sang des Français sont comparables à ceux du reste de l’Europe et inférieurs aux seuils réglementaires. Mais en 2020, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a fixé une dose hebdomadaire tolérable extrêmement basse, 4,4 nanogrammes par kilo de poids corporel, pour quatre substances majeures : une limite si stricte qu’elle peut être dépassée par de simples expositions répétées et qui, de surcroît, ignore la majorité des composés.

Ce constat commence enfin à se traduire en normes. À partir de 2026, la directive européenne sur l’eau potable rendra obligatoire la surveillance de 20 PFAS (0,1 µg/L) et d’un total PFAS (0,5 µg/L). Mais l’Anses appelle à aller plus loin : élargir la liste des composés surveillés et surtout agir à la source en substituant les usages non indispensables, en encadrant les rejets industriels et en fixant des objectifs sectoriels vérifiables.

Un coût sanitaire et économique colossal

L’enjeu dépasse la santé publique : c’est aussi une question de justice environnementale. Selon l’Alliance européenne pour la santé publique, la pollution aux PFAS coûte entre 52 et 84 milliards d’euros par an à l’Union européenne, en impacts sanitaires et environnementaux. Et la facture pourrait encore grimper : le traitement des eaux contaminées à grande échelle nécessiterait plusieurs dizaines de milliards d’euros d’investissements supplémentaires. En France, l’absence de filières adaptées oblige déjà certaines collectivités à assumer seules les coûts de surveillance et de traitement. Autrement dit, à faire payer le contribuable pour des pollutions privées.

Chercher, substituer, prévenir

La vallée de la chimie, à Saint-Fons, dans le Rhône. Ce bassin industriel, où se concentrent plusieurs sites chimiques dont Arkema et Daikin, figure parmi les zones les plus touchées par la pollution aux PFAS en France. Les concentrations relevées restent souvent sous les seuils légaux, mais persistent dans le temps. (Photo : Tusco / Wikimedia Commons – licence CC BY-SA 3.0)

.

La recherche avance, mais le chemin reste long. Le CNRS, l’INRAE et l’Institut Mines-Télécom étudient de nouveaux procédés de dégradation thermique ou biologique capables de rompre la liaison carbone-fluor, la plus stable de la chimie organique. Certaines équipes misent sur des bactéries capables de fragmenter ces molécules, tandis que des start-up conçoivent des alternatives aux fluoropolymères : revêtements céramiques, matériaux biodégradables ou systèmes de filtration plus sélectifs. Ces innovations sont prometteuses, mais encore limitées à des essais en laboratoire et nécessitent un soutien public durable pour passer à l’échelle industrielle.

L’Anses recommande d’inclure le TFA (acide trifluoroacétique), un sous-produit persistant de plusieurs PFAS utilisés dans les pesticides ou les réfrigérants, dans la réglementation européenne, d’interdire les usages non essentiels et de soutenir les collectivités comme les ménages dans le financement de traitements adaptés.

De la connaissance à la responsabilité

L’étude de l’Anses trace une ligne claire : nous savons désormais où les PFAS se cachent et dans quelle mesure ils persistent. Le temps n’est plus au diagnostic, mais à la décision. Pour enrayer cette contamination durable, trois leviers s’imposent : restreindre les usages non essentiels, remplacer les produits fluorés par des alternatives sûres et réparer les milieux déjà pollués.

Tant que ces trois axes n’avanceront pas ensemble, les PFAS continueront de circuler dans nos eaux, nos sols et nos corps, symboles d’une modernité incapable de se réguler. La science a fait son travail : à la politique, désormais, de prendre le relais.

🟥 Comment réduire son exposition au quotidien ?

Pour l’eau, les filtres certifiés NSF/ANSI 53 ou 58 sont les plus efficaces. Le charbon actif réduit partiellement certains composés, mais seule l’osmose inverse permet une élimination complète. Les carafes filtrantes classiques, souvent mises en avant, sont inefficaces.

En cuisine, mieux vaut utiliser des ustensiles en inox, en fonte ou en céramique plutôt que des revêtements antiadhésifs. Il est également conseillé d’éviter les papiers anti-graisse, souvent employés pour les emballages alimentaires ou la restauration rapide, car leur traitement déperlant repose fréquemment sur des composés fluorés susceptibles de migrer vers les aliments.

Les papiers cuisson domestiques, eux, sont en général sûrs s’ils sont certifiés sans fluor ou siliconés, mais il convient de vérifier leur composition avant utilisation. Enfin, mieux vaut éviter de chauffer les aliments dans des contenants en plastique.

Côté cosmétiques, lire les étiquettes permet d’éviter les ingrédients contenant « fluoro », « perfluoro » ou « PTFE ». Une étude menée en 2021 par l’Université de Notre-Dame, aux États-Unis, a révélé que plus de la moitié des 200 cosmétiques testés contenaient des PFAS, notamment les mascaras waterproof, les fonds de teint longue tenue et les rouges à lèvres résistants, souvent sans que ces substances ne figurent sur les étiquettes. Les textiles « déperlants » ou « anti-tache » sont aussi à éviter, au profit de tissus naturels ou certifiés.

Dans l’air intérieur, les PFAS s’accumulent dans les poussières. Pour réduire cette exposition invisible, il est conseillé d’utiliser un aspirateur avec filtre HEPA, de laver les sols à l’eau plutôt qu’à sec, et d’aérer régulièrement, surtout dans les foyers avec enfants.

🟥 Interdire les PFAS, entre impératif sanitaire et blocage industriel

L’interdiction des PFAS paraît évidente au regard de leur dangerosité et de leur persistance, mais elle reste loin d’être acquise.

La principale barrière est, encore une fois, économique. Ces substances ne sont pas marginales : elles entrent dans la composition de milliers de produits, des dispositifs médicaux aux textiles techniques. Les bannir reviendrait à remettre en cause un modèle industriel fondé sur la performance et la durabilité artificielle.

L’Europe avance pourtant. Une proposition portée par cinq pays ( le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège ) vise à restreindre l’ensemble de cette famille chimique. Si elle est adoptée, cette mesure constituerait la plus vaste interdiction de substances chimiques jamais mise en œuvre dans l’Union européenne, couvrant plusieurs milliers de composés sur une période de transition de cinq à douze ans. L’objectif n’est plus seulement de sanctionner une toxicité immédiate, mais de prendre en compte la persistance environnementale, une véritable révolution dans la régulation chimique.

Face à cette perspective, les industriels invoquent la notion d’« usage essentiel » pour maintenir certaines applications, notamment dans les dispositifs médicaux, l’aéronautique ou l’électronique, où les PFAS sont jugés difficiles à remplacer sans perte de performance. Ce débat technique pourrait repousser l’adoption du texte et fragmenter son application selon les secteurs.

La France soutient la proposition européenne tout en préparant sa propre réglementation nationale. Une proposition de loi déposée en 2024 prévoit d’interdire l’utilisation des PFAS dans les cosmétiques, les textiles et les ustensiles de cuisine d’ici 2030. Mais tant que la notion d’« usage essentiel » ne sera pas clairement définie et encadrée, ces restrictions risquent de rester partielles.

Le coût de l’inaction, lui, est tout aussi vertigineux : des dizaines de milliards d’euros chaque année pour les systèmes de santé et l’environnement. Et déjà, les collectivités locales commencent à en assumer les conséquences.

Le véritable défi n’est pas technique, mais politique. Il s’agit de redéfinir nos priorités entre compétitivité industrielle et protection de la santé et de l’environnement. Tant que cette hiérarchie ne sera pas revue, les PFAS continueront de circuler dans nos sols, nos rivières et nos organismes.

Notre site est accessible, sans abonnement, sans mur payant, sans publicité, parce que nous voulons que tous ceux qui le souhaitent puissent lire et partager nos articles.

Mais ce choix a une contrepartie : sans vos dons, déductibles des impôts,

Le Nouveau Paradigme ne peut pas exister.

Nous dépendons donc exclusivement du soutien de nos lectrices et lecteurs.