D’un côté, des quartiers entiers jugés en dehors de « l’État de droit ». De l’autre, des responsables politiques qui s’en réclament lorsqu’ils sont mis en cause. En France, le concept d’État de droit, fondement de toute démocratie, semble vidé de son sens originel.

Il est loin le temps où l’expression « État de droit » évoquait une évidence républicaine : nul n’est au-dessus de la loi, chacun a droit à un traitement équitable par une justice indépendante. Désormais ce principe est invoqué dans des contextes si divergents qu’il semble changer de signification selon l’usage qu’on en fait.

« Zones de non-droit », « territoires perdus de la République », « refus d’obtempérer généralisés »… Autant de formules entendues dans la bouche d’élus ou de représentants des forces de l’ordre pour décrire des quartiers populaires. L’État de droit est dans ce cas synonyme d’ordre public : on ne parle plus de garanties juridiques, mais d’autorité répressive. Et l’on oublie que ces quartiers ne sont pas abandonnés par le droit : ils souffrent au contraire d’un droit déséquilibré, plus prompt à punir qu’à protéger. Leurs habitants, eux, réclament l’application pleine de ce même État de droit : pas l’impunité, mais l’égalité face à la police, à la justice, à l’accès aux droits.

À l’opposé du spectre, on le retrouve brandi par nombre de politiques faisant l’objet de poursuites judiciaires. Après sa condamnation dans l’affaire des écoutes, Nicolas Sarkozy dénonçait un acharnement et saisissait la Cour européenne des droits de l’homme « au nom de l’État de droit ». Même logique chez François Fillon, Éric Dupond-Moretti, et tout dernièrement Marine Le Pen(1). Tous se disent victimes d’une justice biaisée ou instrumentalisée.

De son côté, le Syndicat de la magistrature, appuyé par de nombreux professionnels, alerte sur une perte de sens de la fonction judiciaire. À cela s’ajoutent des soupçons d’influence de l’exécutif sur les procureurs. Contrairement aux juges du siège, qui bénéficient d’une véritable indépendance statutaire garantie par la Constitution, les magistrats du parquet sont nommés en Conseil des ministres sur proposition du garde des Sceaux. Ils restent donc hiérarchiquement liés au ministère de la Justice.

Une dépendance qui alimente régulièrement les critiques. En 2019, la nomination controversée de Rémy Heitz comme procureur de Paris a illustré les marges de manœuvre de l’exécutif. Tout comme en 2021, la mise en examen d’Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice accusé de conflits d’intérêts avec des magistrats, a ravivé les inquiétudes.

Retour aux fondamentaux

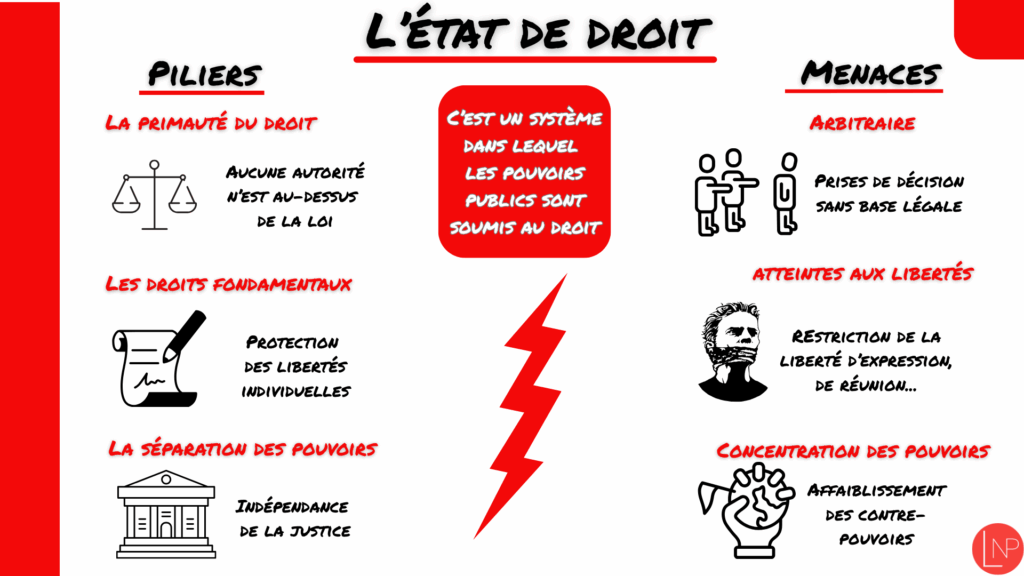

Bombardés par tant de signaux contradictoires, on peine à se souvenir de ce qu’est réellement l’État de droit. Faisons donc un petit retour sur sa définition. A l’origine, l’État de droit désigne un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise à des normes juridiques hiérarchisées. Il garantit que personne, pas même l’État, ou en son temps le roi, n’est au-dessus de la loi. Il repose sur des piliers essentiels : la séparation des pouvoirs, l’égalité devant la loi, la légalité de l’action administrative, le droit à un procès équitable, et surtout l’indépendance des juges.

Le concept d’État de droit s’inspire du Rechtsstaat allemand du XIXe siècle, conçu comme un rempart juridique contre l’arbitraire royal. Mais il puise aussi dans un héritage plus ancien, en particulier dans les idéaux de la Révolution française de 1789, qui proclame la souveraineté de la loi et l’égalité des citoyens.

En France, la consolidation effective de l’État de droit s’opère au XXe siècle, notamment grâce à la montée en puissance du Conseil constitutionnel, créé en 1958, mais dont le rôle devient véritablement déterminant à partir des années 1970. C’est à cette époque que le Conseil commence à censurer des lois contraires aux principes constitutionnels, posant ainsi les bases d’un véritable contrôle de la loi par le droit.

Sans juges libres, pas d’État de droit

Ces institutions républicaines jouent un rôle crucial dans le maintien de l’État de droit. Le Conseil d’État, la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel et les juridictions ordinaires sont autant de remparts contre les abus de pouvoir. Leur mission: garantir le respect des droits fondamentaux, limiter l’arbitraire, et assurer que toute norme inférieure respecte les normes supérieures. Parmi ces institutions, l’indépendance de la justice est fondamentale. Sans juges libres, impartiaux et protégés de toute pression politique, l’État de droit se vide de sa substance.

Aujourd’hui encore, c’est cette capacité à limiter le pouvoir, à encadrer l’action de l’État, à garantir la justice qui distingue une démocratie d’un régime autoritaire. Cela suppose des institutions solides, des juges libres, une presse indépendante, des ONG actives, et des citoyens capables de dire non.

Si l’État de droit devient une formule à géométrie variable, c’est l’idée même de justice qui s’effondre. On ne peut pas invoquer le droit pour les autres et l’aménager pour soi. On ne peut pas réclamer l’ordre ici et piétiner les garanties là. La loi, si elle ne s’applique pas à tous, ne protège plus personne.

(1) A lire dans la presse indépendante sur le même sujet : Condamnation de Marine Le Pen : vers une bascule de l’État de droit ?

En France, le 49.3 un paradoxe au sein de l’Etat de droit

L’article 49 alinéa 3 de la Constitution de 1958 permet au gouvernement d’engager sa responsabilité sur un texte, qui est alors considéré comme adopté sauf si une motion de censure est votée. Formellement légal, il est l’un des éléments d’équilibre voulus par les rédacteurs de la Ve République pour faire face aux éventuelles périodes d’instabilité parlementaire. On se souviendra que la IVe République avait connu 21 gouvernements en 12 ans. Mais cet article est un paradoxe dans l’État de droit puisqu’il permet de contourner le processus législatif traditionnel.

Ce qui est problématique est l’usage répété, parfois même systématique, dont il fait l’objet. Premier ministre de 1988 à 1991 sous François Mitterrand, Michel Rocard gouverne sans majorité absolue à l’Assemblée nationale. Pour faire passer ses réformes, il a recours 28 fois au fameux article 49.3 – un record sous la Ve République. Ce recours intensif, souvent critiqué, s’inscrivait selon lui dans une logique de survie politique, dans un contexte de blocage parlementaire chronique. Rocard ne s’en cachait pas : il considérait cet outil comme un « mal nécessaire » pour gouverner, tout en regrettant qu’il fragilise le débat démocratique.

À partir de 2022, le gouvernement d’Élisabeth Borne, sous la présidence d’Emmanuel Macron, a eu recours plus de 20 fois au 49.3, notamment sur des textes centraux : réforme des retraites, budgets successifs, loi immigration. Ce mécanisme constitutionnel, prévu pour les situations de blocage, devient un outil de gouvernement régulier, court-circuitant le débat parlementaire — et donc la délibération démocratique, pourtant socle du droit républicain.

La loi immigration votée fin 2023 illustre un autre phénomène : celui de l’urgence législative dictée par le calendrier politique et la nécessité, pour le gouvernement, de ne pas être censuré. Ainsi, ceux qui ont proposé le texte savaient pertinemment que de nombreux articles du projet de loi étaient anticonstitutionnels, mais c’était le seul moyen de donner de gages au RN et d’éviter la censure. Une censure que le Conseil constitutionnel a logiquement exercée.

États-Unis : l’État de droit à l’épreuve du second mandat Trump

Réélu en novembre 2024, Donald Trump a entamé son second mandat avec une série de mesures qui suscitent des inquiétudes quant au respect de l’État de droit aux États-Unis. Son programme, inspiré du projet « Agenda47 »(1) , vise à renforcer considérablement les pouvoirs de l’exécutif : remplacement massif des hauts fonctionnaires, instrumentalisation du ministère de la Justice, usage accru de l’armée sur le territoire national.

Côté libertés civiles, plusieurs décisions restreignent l’expression des minorités, réduisent les protections environnementales et menacent l’indépendance scientifique. Des milliers de pages de ressources publiques ont été supprimées, des universités et médias critiques sont ciblés.

Face à cette concentration du pouvoir, les institutions américaines résistent tant bien que mal. Les cours de justice, notamment fédérales, tentent de limiter certaines dérives. Mais la pression politique, la polarisation extrême et la stratégie d’occupation des postes clés rendent ce contre-pouvoir fragile.

(1) L’ Agenda47 est le programme officiel de campagne de Donald Trump, conçu par son équipe pour préparer son retour à la Maison-Blanche en 2024. L’Agenda 2025 est, lui, le manuel idéologique et opérationnel écrit par l’appareil conservateur pour orienter la politique fédérale dès janvier 2025.

Hongrie : l’illusion démocratique, la réalité autoritaire

La Hongrie de Viktor Orbán est devenue le symbole européen de l’érosion progressive de l’État de droit. Depuis 2010, le Premier ministre hongrois a mis en place une architecture juridique et institutionnelle qui affaiblit les contre-pouvoirs, verrouille les médias, marginalise l’opposition et contrôle la justice.

Sous couvert de réformes constitutionnelles et d’une majorité électorale, le gouvernement a réécrit les règles du jeu : limitation de la liberté académique, répression des ONG, concentration des médias aux mains de proches du pouvoir.

L’Union européenne a bien tenté de réagir : procédure de sanction en vertu de l’article 7, gel partiel des fonds européens. Mais les mécanismes sont lents, souvent paralysés par l’obligation d’unanimité entre États membres.

Et nous ? Ce que chacun peut faire pour défendre l’État de droit

- Ne pas normaliser les entorses à la loi, même « en période exceptionnelle ».

- S’informer sur ses droits, lire les décisions du Conseil constitutionnel, suivre les travaux de juristes indépendants.

- Exiger la transparence et le respect des procédures de la part des élus, des institutions, des médias.

- Soutenir les associations, syndicats, lanceurs d’alerte et médias indépendants qui défendent les libertés fondamentales.

- Prendre la parole, en ligne ou dans l’espace public, pour rappeler que la démocratie ne se résume pas au vote, mais à un engagement permanent.

Notre site est accessible, sans abonnement, sans mur payant, sans publicité, parce que nous voulons que tous ceux qui le souhaitent puissent lire et partager nos articles.

Mais ce choix a une contrepartie : sans vos dons, déductibles des impôts,

Le Nouveau Paradigme ne peut pas exister.

Nous dépendons donc exclusivement du soutien de nos lectrices et lecteurs.