Soldes, faut-il encore tomber dans le piège ?

La grande mécanique commerciale des soldes, qui s’ouvrent ce mercredi 25 juin pour quatre semaines, semble chaque année promettre des économies substantielles. Pourtant, en y regardant de plus près, il n’est pas si certain que les acheteurs y trouvent leur intérêt. Quant à la planète, c’est une certitude, elle sort perdante de cette grand’messe de la consommation.

Sur le papier, les soldes c’est du gagnant-gagnant : les commerçants écoulent les invendus de la saison qui s’achève pour faire place à la nouvelle et les consommateurs ont accès à une large gamme des produits, du vêtement au high tech, à prix réduits. Ça, c’est le concept de départ, tel qu’il a été pensé en France au XIXe (Lire ci-dessous). Masquée sous les atours attrayants de l’aubaine financière se cache aujourd’hui une réalité moins reluisante. Celle d’un système qui pousse toujours plus à l’achat, quitte à ce que les acheteurs cèdent à un comportement impulsif, remplissant leurs paniers, virtuels ou pas, de produits dont ils n’ont même pas besoin, gonflant ainsi leurs dépenses globales et leurs armoires. Tout particulièrement leurs armoires car 70% des achats qui seront réalisés au cours de ces prochaines semaines concerneront du textile.

La mécanique est désormais bien huilée. Dès le lancement des soldes, les messages publicitaires se multiplient, faisant monter la pression. Le chaland est bombardé de remises spectaculaires : -50 %, -70 %, « prix sacrifiés ». Le message est simple : consommer vite, consommer plus, pour « ne pas rater l’affaire ». Tant et si bien que selon l’UFC-Que Choisir, 37 % des consommateurs déclarent acheter en soldes des articles qu’ils n’avaient pas prévu d’acquérir.

La qualité souvent sacrifiée

Au-delà des chiffres, la qualité est souvent sacrifiée. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) estime que près d’un tiers des articles vendus en soldes présentaient une qualité inférieure ou un défaut. Certaines enseignes n’hésitent plus à produire des gammes spécifiques « soldes », conçues pour être écoulées à bas prix, souvent au détriment de leur durabilité.

⇒ A lire aussi : Shein et la fast-fashion : autopsie d’un modèle toxique

Dans le textile, cette fuite en avant est flagrante : 40 % des vêtements achetés en Europe sont peu ou jamais portés, selon la Fondation Ellen Mac Arthur. Une consommation court-termiste, qui aboutit à un résultat paradoxal : un coût final alourdi pour le consommateur qui achète plus souvent des produits de moindre qualité.

Une spirale de surconsommation et de gaspillage

Le phénomène dépasse le simple porte-monnaie individuel. Le modèle économique des soldes alimente un cercle vicieux bien plus large : celui de la surproduction industrielle et de la consommation jetable.

La machine s’emballe. En 15 ans, la production textile mondiale a doublé (1). Quand on sait que la fabrication d’un t-shirt en coton nécessite 2 700 litres d’eau, soit l’équivalent de 70 douches, selon l’Ademe, il y a de quoi s’inquiéter.

À cette surproduction s’ajoute l’explosion des transports mondiaux. Le recours au fret aérien pour livrer rapidement les articles de mode a bondi de 70 % en cinq ans (2). Un mode de transport à l’empreinte carbone particulièrement lourde, renforçant l’impact climatique du secteur.

Quant au gaspillage, il est colossal : chaque seconde dans le monde, l’équivalent d’un camion-poubelle de textile est brûlé ou enfoui, toujours selon la Fondation Ellen Mac Arthur.

Un modèle commercial à bout de souffle

On pourrait croire qu’un tel système, aussi déconnecté des impératifs écologiques, finirait par se réformer de lui-même. Mais il n’en est rien : pour les marques, le levier promotionnel reste central pour maintenir les volumes de vente. Les soldes se sont même banalisés, absorbés par le flux permanent de ventes privées, de Black Friday et de promotions continues sur le web.

Dans l’habillement, 42 % des ventes se font désormais à prix barré, montant à 60 % sur les plateformes en ligne, estime l’Institut Français de la Mode. Le calendrier des soldes perd son caractère événementiel, mais le système qu’il alimente demeure.

Pourquoi cette résistance ? Parce qu’en entretenant l’illusion de la bonne affaire, en suscitant l’achat impulsif et le renouvellement constant, le marketing trouve encore un moyen efficace d’alimenter le modèle économique dominant.

Le paradoxe est flagrant : au moment même où l’urgence climatique impose de ralentir, de consommer moins et mieux, le système marchand redouble d’efforts pour maintenir une spirale devenue écologiquement insoutenable.

Les alternatives émergent mais restent marginales

Face à ce constat, des pistes existent. La seconde main explose : +13 % de croissance en 2024, avec 11 millions de Français utilisateurs de plateformes comme Vinted ou LeBonCoin. Des pratiques qui ne sont pas exemptes d’effets pervers. Le succès des bonus réparation textile, prévu par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, dont 80 % des bénéficiaires se déclarent prêts à renouveler l’expérience, prouve qu’un autre rapport aux biens est possible.

⇒ A lire aussi : Mode de seconde main : le remède pire que le mal ?

De son côté, l’Union européenne amorce des régulations : directive éco-conception textile, lutte contre le greenwashing, droit à la réparabilité. Des avancées encore trop timides face à l’ampleur du défi. Car changer ce modèle suppose plus qu’une évolution des pratiques : il faudra transformer en profondeur les logiques commerciales, les attentes des consommateurs et les politiques publiques.

Moins mais mieux : vers une sobriété choisie

En définitive, la question reste entière : le consommateur est-il vraiment gagnant ? À court terme, il croit l’être, mais à moyen terme, il y perd en qualité, en pouvoir d’achat réel et en qualité de vie. Quant à la planète, elle paie d’ores et déjà le prix fort de cette consommation effrénée.

Il est temps de réinterroger ce système. Non pour culpabiliser, mais pour ouvrir des voies nouvelles : acheter moins, acheter mieux et local, soutenir la qualité, prolonger la durée de vie des biens, sortir de la spirale du « toujours plus pour toujours moins cher ». Bref, apprendre à consommer avec lucidité.

(1) « Une nouvelle économie textile : repenser l’avenir de la mode », fondation Ellen MacArthur

(2) Selon une étude de 2024 de la Changing Markets Foundation

Un concept né en France au XIXe

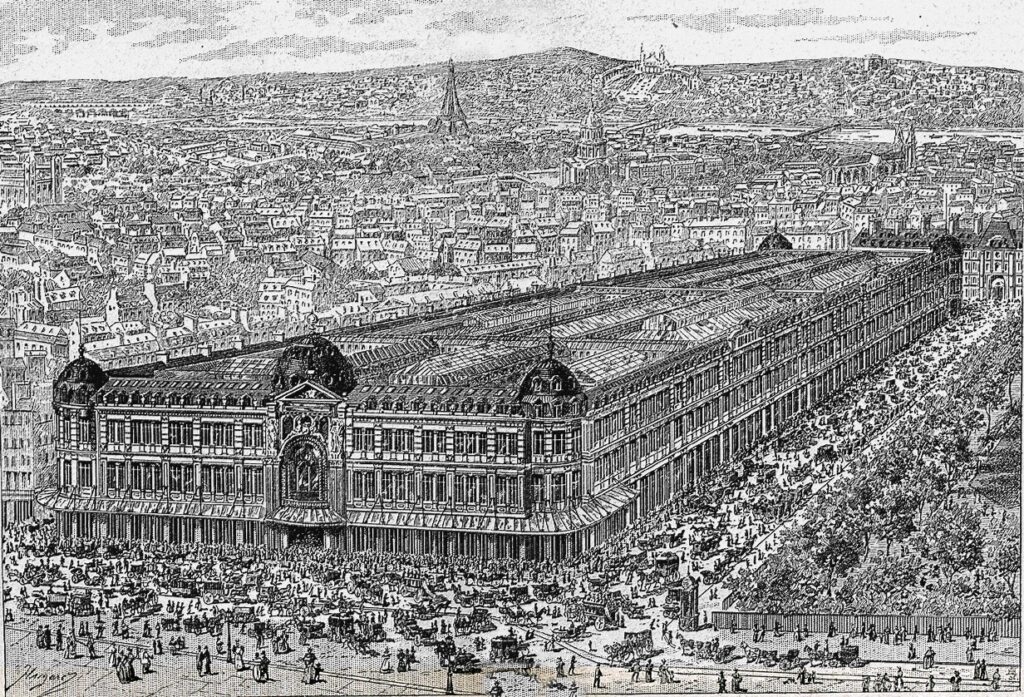

Dessin du grand magasin « Au Bon Marché », fondé par la famille Boucicaut et ouvert en 1887, Paris, rue de Sèvres.

L’idée des soldes, telle que nous la connaissons aujourd’hui, est née en France au XIXᵉ siècle, avec le développement des grands magasins à Paris. Des enseignes emblématiques comme Le Bon Marché, fondé en 1838 puis réorganisé par Aristide Boucicaut à partir de 1852, mais aussi le Printemps ou Les Galeries Lafayette ont profondément transformé les habitudes de consommation. Ces magasins proposaient un large choix de produits et renouvelaient constamment leurs collections. Pour écouler les invendus et faire de la place aux nouveautés, les commerçants ont eu l’idée d’organiser des périodes de rabais importantes : les soldes.

Ce principe, structuré et encadré, s’est progressivement imposé en France. En 1906, la loi officialise les soldes en fixant des périodes précises pendant lesquelles les commerçants peuvent vendre à perte pour liquider leurs stocks. Aujourd’hui encore, deux grandes périodes de soldes – en hiver et en été- rythment l’année commerciale en France.

Si la pratique de vendre des produits à prix réduit existait de manière ponctuelle dans d’autres pays, le modèle des soldes organisés et réglementés est bel et bien une invention française. Il a depuis inspiré d’autres formes de promotions ailleurs dans le monde, comme le célèbre Black Friday aux États-Unis, qui fonctionne sur un principe similaire, mais sans être encadré par la loi de façon aussi stricte.

Vue du grand magasin Au Bon marché en 2021. ( Photo By Pierre Rennes)

Bonus réparation textile, mode d’emploi

Et oui, il existe en France un Bonus réparation textile. Pour en bénéficier, il suffit de s’adresser à un réparateur labellisé QualiRépar. Cela inclut les artisans, réparateurs indépendants ou services après-vente reconnus.

Le bonus s’applique directement sur la facture, sous forme de réduction forfaitaire allant de 6 à 25 euros selon la nature de la réparation (par exemple, 7 euros pour une couture ou 25 euros pour un ressemelage de chaussures). Cette aide est cumulable et peut couvrir jusqu’à 60 % du coût total de la réparation.

Aucune démarche administrative n’est requise. La liste des réparateurs agréés est disponible sur le site refashion.fr

Notre site est accessible, sans abonnement, sans mur payant, sans publicité, parce que nous voulons que tous ceux qui le souhaitent puissent lire et partager nos articles.

Mais ce choix a une contrepartie : sans vos dons, déductibles des impôts,

Le Nouveau Paradigme ne peut pas exister.

Nous dépendons donc exclusivement du soutien de nos lectrices et lecteurs.