À quoi bon faire des enfants dans une société qui semble si peu les attendre ?

En 2024, notre pays a enregistré son plus faible nombre de naissances depuis un siècle. Crise économique, précarité, surcharge mentale, infertilité : pourquoi les Français ne font plus d’enfants.

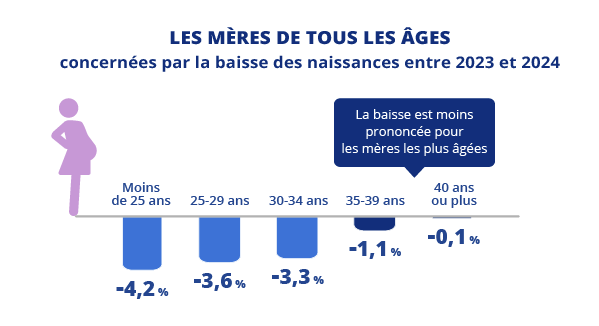

« Le réarmement démographique »: c’était l’une des premières résolutions inscrites par Emmanuel Macron dans son « agenda de détermination » pour 2024. Un discours guerrier qui, après avoir heurté de nombreux Français, a fait un flop : seuls 663 000 enfants sont nés en France en 2024, a annoncé l’INSEE le 29 juillet. Soit une baisse de 2,2 % par rapport à 2023 et une chute vertigineuse de 21,5 % par rapport à 2010. Quant à l’indicateur de fécondité, il est tombé à 1,59 enfant par femme, son niveau le plus bas depuis la Première Guerre mondiale. Pour la première fois depuis 1945, la population française stagne. Avec un solde naturel réduit à +17 000 personnes, la croissance démographique touche presque à sa fin.

Source Insee

Un désir d’enfant affaibli par le poids du réel

« On attend d’avoir un CDI », « Même en travaillant tous les deux, on s’en sort à peine avec un seul enfant » : si le désir d’enfant est toujours là, il se heurte à des réalités de plus en plus pesantes. Par exemple, plus de 40 % des moins de 30 ans entrent sur le marché du travail par des contrats courts, mal rémunérés, souvent sans perspectives d’évolution. Difficile dans ces conditions de fonder une famille sereinement.

Le marché de l’emploi n’est guère propice à la création d’un foyer : près d’une femme sur trois travaille à temps partiel, une situation le plus souvent subie, selon les chiffres 2024 du ministère du Travail. Entre horaires discontinus et contrats morcelés, planifier les semaines devient un véritable casse-tête. Sans parler du travail du dimanche, qui limite encore un peu plus le temps passé en famille.

À cela s’ajoute la flambée du coût de la vie. Le logement, en particulier, est devenu une barrière quasi infranchissable. Louer un trois-pièces pour accueillir un enfant dans une grande ville devient mission impossible sans un double revenu solide. L’inflation, l’explosion des prix de l’énergie et des produits de première nécessité rongent les marges de manœuvre des ménages.

A lire aussi : « Quand l’inégalité devient système »

Le phénomène « no kids », nourri par l’éco-anxiété, le pessimisme généralisé, le sentiment que le monde dans lequel grandiront les enfants ne sera ni sûr, ni équitable, ni durable, est de plus en plus prégnant. Nombreux sont les jeunes adultes qui disent ne pas vouloir devenir parents. Ce discours, encore marginal il y a dix ans, s’installe durablement dans les consciences.

Une parentalité de plus en plus tardive

Quand, en dépit de tout cela, on a encore envie d’avoir un enfant, on réfléchit. On attend le bon moment, la fin des études, le bon boulot, la bonne personne… Mais l’horloge biologique tourne implacablement. L’âge moyen de la maternité atteint désormais 31,1 ans, contre 29,5 ans au début des années 2000. Sans parler de ceux et celles qui se retrouvent confrontés à l’infertilité. Et ils sont nombreux : en France, près d’un couple sur quatre rencontre des difficultés pour concevoir. Cela représente plus de 3,5 millions de personnes. Chaque année, environ 150 000 femmes âgées de 20 à 49 ans entament un traitement pour infertilité, avec une forte concentration après 34 ans.

Source Insee

Biologiquement, les chiffres sont sans appel. À 30 ans, 75 % des femmes conçoivent naturellement en moins d’un an. À 35 ans, elles ne sont plus que 66 %. À 40 ans, moins d’une sur deux y parvient. Dans le même temps, la fertilité masculine décline elle aussi, affectée par la pollution, le stress, les perturbateurs endocriniens, les modes de vie sédentaires. Certes, la procréation médicalement assistée peut offrir des solutions, mais son accès reste inégal selon les territoires et les revenus. La PMA est prise en charge jusqu’à 43 ans, mais les délais sont longs, les démarches lourdes et les échecs nombreux. Après huit années de suivi en FIV, seuls 71 % des couples engagés ont pu devenir parents.

Une société qui ne soutient plus ses familles

Ce tableau ne serait pas complet sans évoquer l’érosion progressive des politiques familiales. Les allocations familiales, historiquement universelles, sont aujourd’hui conditionnées aux revenus, depuis la réforme de 2015. Cette mesure a permis des économies budgétaires, mais elle a aussi envoyé un signal politique de désengagement de l’État vis-à-vis des familles.

Par ailleurs, ces allocations n’ont pas été revalorisées à la hauteur de l’inflation. Résultat : leur poids dans le budget des ménages a nettement diminué. L’allocation de base de la CAF, fixée à 184,81 € par mois en 2024 pour un enfant de moins de 3 ans, n’a quasiment pas évolué en valeur réelle depuis plus de dix ans, alors que les coûts liés à l’accueil d’un bébé, eux, ont explosé.

A lire aussi : « Vacances contre argent : le marché du temps de vie est ouvert »

Quant au congé parental, il reste court, mal rémunéré et socialement pénalisant. Depuis 2015, il est limité à deux ans maximum (un an pour chaque parent) et rémunéré à hauteur de 429 € par mois. Cette indemnisation extrêmement faible contraint de nombreux foyers à y renoncer. Lorsqu’il est pris, c’est dans 90 % des cas par des femmes, renforçant les inégalités professionnelles et la précarisation des carrières féminines.

Enfin, les dispositifs d’accueil de la petite enfance ne suivent pas la demande. L’offre est saturée, particulièrement dans les zones rurales et les quartiers populaires. En 2024, on estime qu’il manquerait plus de 200 000 places en crèche pour couvrir les besoins.

Une relance démographique suppose un changement de cap

Comment inverser cette tendance et donner l’envie de fonder une famille ? La réponse est avant tout pragmatique. Elle passe notamment par un plan massif pour la petite enfance, avec un investissement conséquent dans les crèches, les assistantes maternelles et les solutions de garde adaptées aux rythmes de travail. Il faut repenser le congé parental, pour qu’il devienne un véritable temps de vie partagé, bien indemnisé, accessible aux deux parents.

La stratégie nationale de lutte contre l’infertilité, lancée en 2022, attend toujours de devenir une réalité. Le soutien à la parentalité pourrait aussi passer par des mesures simples : horaires aménagés, facilitation du télétravail, sécurisation de l’emploi des jeunes adultes, encadrement du temps partiel subi et du travail dominical.

Tout cela permettrait d’offrir aux enfants à naître autre chose que la précarité, le dérèglement climatique et les injonctions guerrières comme seule perspective.

L’exemple italien du recours à l’immigration

La question revient régulièrement dans le débat public, souvent déformée par des postures idéologiques. Pourtant, les données sont claires : l’immigration joue aujourd’hui un rôle démographique déterminant dans les pays où la natalité s’effondre, à commencer par la France.

En 2024, la croissance de la population française est quasiment nulle. Le solde naturel (naissances moins décès) est tombé à +17 000 personnes, un niveau historiquement bas depuis la Seconde Guerre mondiale. En revanche, la population totale a tout de même légèrement progressé, de +0,25%, grâce à un solde migratoire positif d’environ 152 000 personnes. Autrement dit, ce sont désormais les arrivées d’immigrés qui compensent le recul naturel de la population.

Ces flux migratoires contribuent directement au renouvellement des générations, en particulier par l’arrivée de jeunes adultes en âge de travailler, souvent dans des secteurs en tension.

C’est aussi un soutien indirect à la natalité : les familles immigrées ont, en moyenne, un taux de fécondité plus élevé que les familles françaises autochtones, même si cette différence tend à diminuer avec le temps et l’intégration. Par ailleurs, les immigrés récents, notamment venus d’Afrique, affichent une progression de leur niveau de qualification, ce qui facilite leur insertion professionnelle et renforce leur contribution à l’économie nationale.

Le cas de l’Italie illustre encore plus nettement cette dynamique. Avec une fécondité parmi les plus basses d’Europe (environ 1,3 enfant par femme) et un solde naturel négatif, l’Italie voit sa population décliner. Là aussi, l’immigration constitue une variable d’ajustement essentielle, permettant à court terme de ralentir l’érosion démographique et de maintenir un socle de population active. Ces dernières années, les flux en provenance de pays non européens ont permis d’atténuer le vieillissement de la société italienne et de limiter l’impact économique de la dépopulation.

Pourtant élue sur un programme ferme contre l’immigration, la Première ministre italienne Giorgia Meloni a dû adopter une posture pragmatique pour répondre à la réalité économique et démographique. Son gouvernement prévoit d’accueillir près de 500 000 travailleurs étrangers non européens entre 2026 et 2028 afin de combler la pénurie de main-d’œuvre et de soutenir l’économie italienne. Ce choix souligne la nécessité impérieuse d’une immigration légale, malgré des discours publics conservateurs. Parallèlement, Giogia Meloni mise sur un contrôle strict des flux clandestins et sur des politiques d’intégration sélective.

L’immigration est donc un levier essentiel pour amortir le choc démographique. Mais sans relance du désir d’enfant, sans soutien aux familles, sans vision sociale partagée, elle ne suffira pas à redonner à la société le souffle démographique dont elle a besoin.

Notre site est accessible, sans abonnement, sans mur payant, sans publicité, parce que nous voulons que tous ceux qui le souhaitent puissent lire et partager nos articles.

Mais ce choix a une contrepartie : sans vos dons, déductibles des impôts,

Le Nouveau Paradigme ne peut pas exister.

Nous dépendons donc exclusivement du soutien de nos lectrices et lecteurs.