La gauche a besoin d’un programme commun… et d’une femme

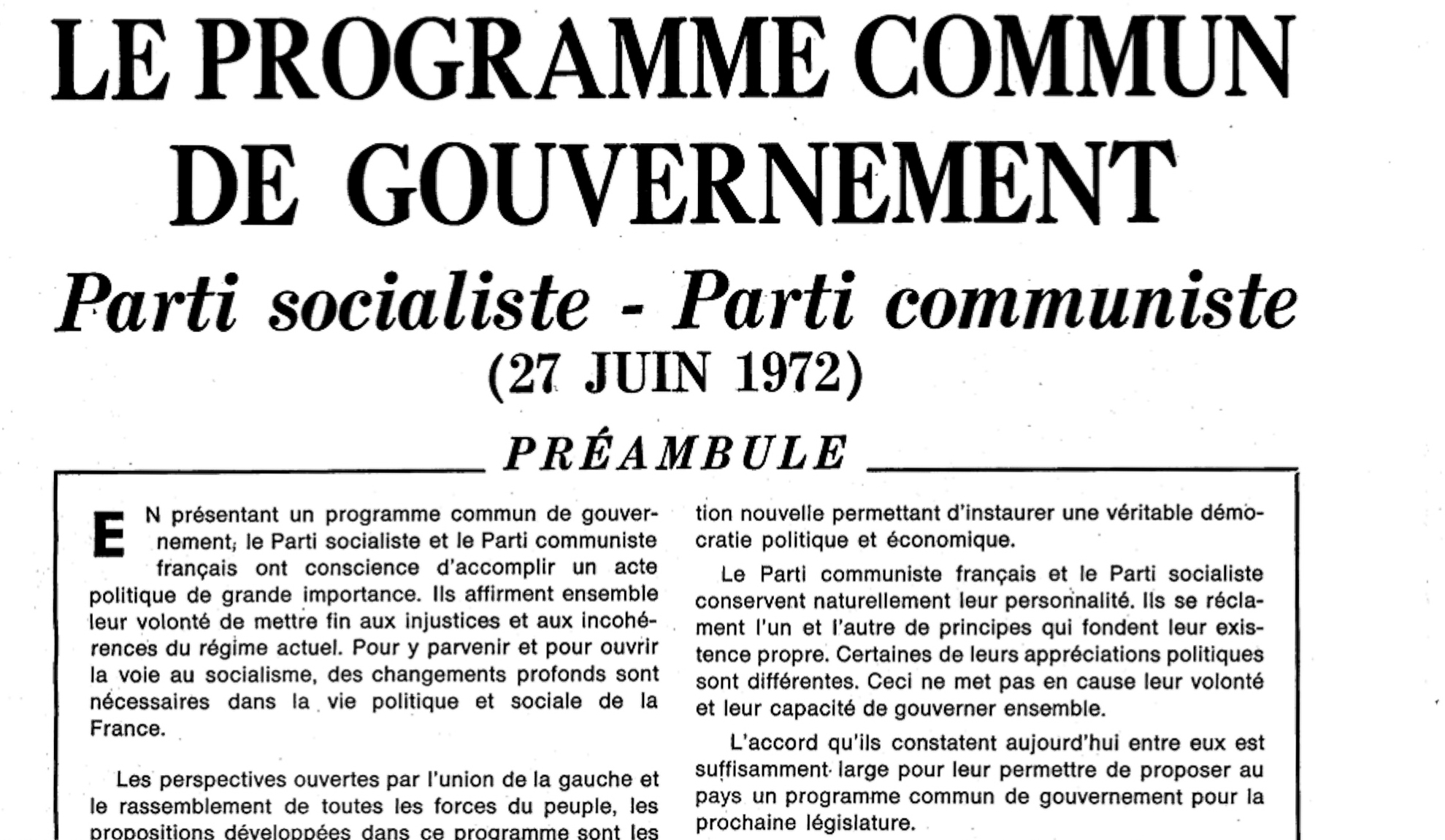

En 2027, il aura 55 ans. Le Programme commun de gouvernement de la gauche signé en juin 1972 est encore dans toutes les têtes des « vieux » militants. Synthèse de plus de deux ans de travaux au sein de groupes de travail thématiques lancés par le PCF et le PS, il aura été un tremplin vers le pouvoir et la promesse d’une série de mesures radicales… mal ou pas du tout mises en œuvre.

Ce texte restera malgré tout le symbole d’une envie irrépressible : « vivre mieux, changer la vie », comme le titre fièrement la première partie du programme politique le plus diffusé en France au XXe siècle. Et qui reste d’une étonnante modernité(1).

C’est dire l’espoir et la surprise qui se sont mêlés lorsque, le 14 juin 2024, l’agrégat d’une gauche jusque-là éclatée, s’est avancé devant un parterre de journalistes pour présenter le programme politique commun du Nouveau Front Populaire. Ce texte d’un peu plus d’une vingtaine de pages — écrit en seulement quatre jours alors que l’extrême-droite semblait aux portes du pouvoir — avait le mérite de poser une base, de réunir la majeure partie des sensibilités de gauche autour de propositions concrètes et acceptées par tous. Elles étaient, à l’instar de celles du programme commun, présentées avant une élection législative. C’est-à-dire qu’elles pouvaient être immédiatement mises en œuvre en cas de victoire, tout en renvoyant les querelles entre personnalités présidentiables à plus tard.

Limiter la casse sans vraiment pouvoir agir n’est pas une stratégie d’avenir, du moins si l’on veut éviter la vague brune en 2027.

Les doutes sont malheureusement arrivés très vite. Car malgré une victoire d’estime —le NFP était très loin de la majorité absolue — les différentes composantes ont commencé à s’entre-déchirer pour savoir qui porterait le programme si Emmanuel Macron nommait le Premier ministre au sein de la sensibilité arrivée en tête. Il aura fallu trois semaines pour nommer la pauvre Lucie Castets. Une femme brillante, mais qui a semblé moins un choix d’adhésion que celui de la seule personne à n’avoir pas été écartée par un veto.

Des atermoiements qui ont certainement eu raison de la légitimité déjà bien fragile du NFP et de ses chances de gouverner.

Ce n’était pourtant pas le plus dommageable. Car il y avait plus important que de prendre le pouvoir dans une alternance sans majorité qui n’aurait pas pu, au vu de la composition de l’Assemblée nationale, réellement changer la vie. Limiter la casse sans vraiment pouvoir agir n’est pas une stratégie d’avenir, du moins si l’on veut éviter la vague brune en 2027.

Non, l’urgence était de créer des groupes de travail — partout en France et avec toutes les composantes de gauche et de la société civile qui le souhaitaient — pour transformer le petit programme du NFP en un grand espoir pour la population. Un texte dont la parturition, sans doute très difficile, aurait été le gage d’un accord durable, sans arrière-pensée politicienne. Une ligne directrice qui aurait vu, au fil de son élaboration, fuir et se disqualifier tout seuls ceux qui ne veulent pas véritablement remettre en cause le système. Une proposition de changement de société que l’on aurait pu brandir fièrement pour aller regagner, pied à pied, les territoires où la misère a poussé les populations dans de mauvais bras.

D’autres candidatures sont à aller chercher dans la société civile et seraient à n’en pas douter de formidables têtes de pont capables de fédérer les différentes sensibilités.

Serait venue ensuite, et seulement ensuite, la question de la candidature dans laquelle nous enferme la Cinquième République.

Pour commencer, il serait difficile de comprendre qu’en 2027, en des temps où les Talibans existent toujours, que les partis progressistes ne présentent pas une femme pour diriger ce fameux « pays des Lumières » que l’on invoque plus souvent que de raison.

Certes, la discrimination positive n’est pas forcément la solution, mais cela permettrait déjà, dans un premier temps, de mettre un terme à la guerre d’ego que se livrent déjà les potentiels candidats « hommes ». Et puis nous avons la chance, au-delà du fait que ce soient des femmes, d’avoir dans la sphère politique, ou juste à côté, des personnes de grand talent.

Certaines sont issues de partis et montrent un véritable savoir-faire pour essayer d’imposer d’autres solutions, à l’instar de Clémence Guetté, Clémentine Autain ou de Marine Tondelier. D’autres sont à aller chercher dans la société civile et seraient à n’en pas douter de formidables têtes de pont capables de fédérer les différentes sensibilités. On peut penser à Lucie Castets bien sûr. Cette grande spécialiste des services publics mérite mieux que le rôle de la candidate sans poste à pourvoir (du moins par la gauche) qu’on lui a réservé. Il y a aussi Julia Cagé, économiste de renom et militante insatiable de la réunification de la gauche autour d’un grand et beau programme.

Il est aussi un nom que de plus en plus de personnes, à gauche, aimeraient voir sur une affiche : celui de Sophie Binet. Bien sûr, elle occupe d’autres fonctions importantes et certains diront qu’il ne faut pas tout mélanger. Mais son combat pour sauver les retraites, pour améliorer les conditions de travail et proposer des alternatives au capitalisme galopant, tout en relevant le défi environnemental, n’a rien à envier à quiconque. Ce sont des combats syndicaux, certes, mais ils sont tout aussi politiques. Par ailleurs, son aplomb sur les plateaux de télé face aux tenants du libéralisme a de quoi impressionner. Surtout si on l’imagine à la tête d’un exécutif.

L’élaboration d’un nouveau programme commun capable de réunir politiques et société civile autour d’un véritable changement de société est probablement le dernier espoir de la gauche si elle veut encore empêcher la victoire annoncée de l’individualisme et du rejet de l’autre. Le choix d’une femme pour porter cet espoir paraît, si l’on ne cherche pas à se cacher derrière quelque argument fallacieux, tout aussi indispensable.

Un programme commun et une femme ? Probablement délirant au vu des positions actuelles des uns et des autres. Mais il faut bien laisser le droit à la vraie gauche de rêver, de croire de nouveau en l’avenir. Il faut surtout lui donner les moyens de faire renaître l’enthousiasme chez ceux qu’elle a déçus.

(1) Lire : En 1972, un Programme commun de la gauche, dans Alternatives économiques.

Notre site est accessible, sans abonnement, sans mur payant, sans publicité, parce que nous voulons que tous ceux qui le souhaitent puissent lire et partager nos articles.

Mais ce choix a une contrepartie : sans vos dons, déductibles des impôts,

Le Nouveau Paradigme ne peut pas exister.

Nous dépendons donc exclusivement du soutien de nos lectrices et lecteurs.

L’espoir fait vivre !!