Plan énergétique : un décret pour éviter le débat et une stratégie qui oublie l’essentiel

Relance nucléaire, frein sur l’éolien et le solaire, électrification renvoyée à plus tard. Dix ans de cap énergétique viennent d’être actés par décret, alors que c’est un vaste débat sur l’avenir de la France et de l’Europe qu’il aurait fallu lancer.

La troisième Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3) a été publiée ce jour, vendredi 13 février, par un simple décret au Journal officiel. Pas de loi, pas de vote, pas de délibération parlementaire à la hauteur de l’enjeu. Officiellement, les discussions ont déjà eu lieu. En réalité, elles ont surtout été évitées là où elles auraient dû être tranchées : devant la représentation nationale, dans l’espace public et à l’échelle européenne où se joue désormais l’architecture énergétique du continent (1).

Car l’énergie n’est pas un dossier technique. C’est une infrastructure de civilisation. Elle organise l’économie, la géographie industrielle, les mobilités, les rapports sociaux, les dépendances matérielles et les équilibres climatiques. Elle conditionne les réseaux européens, les flux d’électricité et les investissements transfrontaliers que planifie déjà l’European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E), le réseau européen des gestionnaires de transport d’électricité.

Décider d’un tel cap par décret, c’est décider du monde dans lequel nous vivrons sans accepter de débattre du monde que nous voulons.

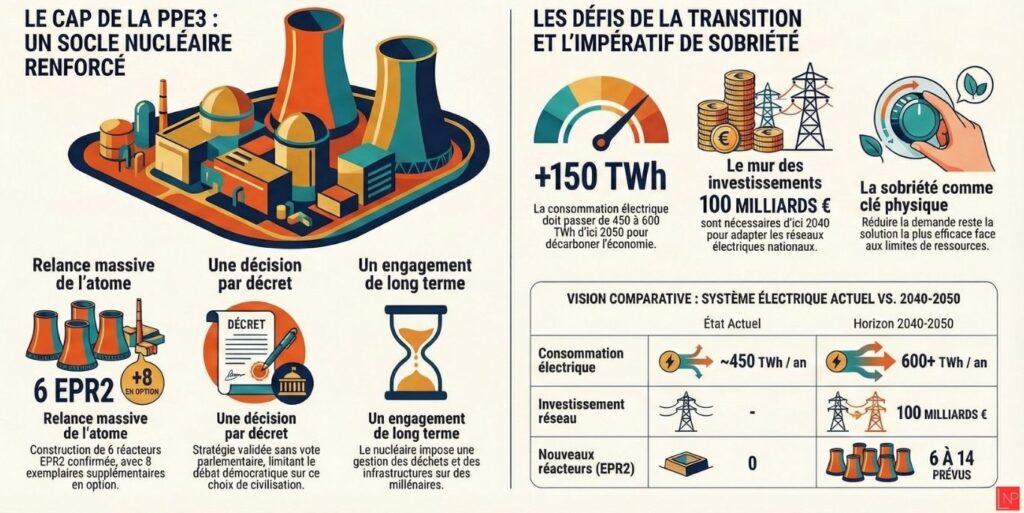

Le cap gouvernemental : un pilier nucléaire renforcé

La PPE3 confirme la relance nucléaire engagée depuis plusieurs années et lui donne désormais une cohérence stratégique explicite. La construction de six réacteurs EPR2, prévus notamment sur les sites de Penly, de Gravelines et du Bugey (2), est inscrite dans la trajectoire industrielle nationale. Huit autres sont envisagés, la durée de vie du parc existant est prolongée et sa puissance augmentée lorsque les conditions techniques le permettent.

Ce choix structure l’ensemble du système productif pour plusieurs décennies. Construire de nouveaux réacteurs implique de mobiliser des filières industrielles complètes, de former des milliers d’ingénieurs et de techniciens, d’engager des financements publics massifs et d’organiser un calendrier industriel dont les effets s’étendent bien au-delà de la période couverte par la programmation. Le nucléaire n’est pas un investissement réversible. C’est une architecture énergétique de long terme.

Dans le même temps, les objectifs de déploiement de l’éolien et du solaire sont revus à la baisse par rapport aux ambitions précédentes. Le développement se poursuit, mais dans un rôle d’appoint, encadré, ajusté à la marge du socle nucléaire plutôt que pensé comme un levier de transformation rapide du système énergétique.

La logique affichée est simple : la France dispose déjà d’une électricité largement décarbonée et la demande n’augmente pas suffisamment pour justifier une expansion plus rapide des renouvelables. Le raisonnement repose sur l’idée que l’offre existante est globalement suffisante et qu’il convient d’en sécuriser la stabilité avant d’en accroître le volume.

Mais cette lecture est essentiellement statique. Elle observe la demande actuelle sans organiser celle des années à venir. Elle constate la surcapacité relative du système électrique sans planifier la transformation massive des usages qui rendrait cette capacité réellement nécessaire. Autrement dit, elle stabilise l’appareil de production sans transformer en profondeur l’économie qui devrait s’y alimenter.

Ce diagnostic révèle ainsi l’impensé majeur de la stratégie actuelle : la sortie des énergies fossiles dans les usages (chauffage, transports, industrie) n’est pas planifiée à la hauteur du défi. On sécurise la production bas‑carbone, mais on ne structure pas suffisamment la société qui devra la consommer.

Le nucléaire : outil climatique, choix industriel lourd, responsabilité millénaire

Le nucléaire occupe une place singulière dans la transition énergétique française. Il a permis de construire rapidement un système de production électrique largement décarboné, mais au prix d’un modèle industriel extrêmement centralisé, capitalistique et rigide, qui engage l’État, les finances publiques et l’organisation énergétique du pays pour plusieurs générations.

La centrale nucléaire de Cruas, en Ardèche. (Photo DR- CC)

Son avantage climatique est réel. Il fournit une production pilotable, continue, capable de soutenir un système fortement électrifié. La Cour des comptes souligne d’ailleurs que le fait de prolonger le parc existant peut être économiquement rationnel si les investissements de sûreté et de maintenance sont réalisés (3).

Mais réduire le nucléaire à son seul bilan carbone est une simplification trompeuse. Cette technologie soulève des questions qui dépassent largement la production d’électricité : gestion de déchets dangereux sur des durées qui excèdent toute échelle politique humaine, investissements financiers immobilisés sur des décennies, dépendance à des ressources spécifiques, vulnérabilité au changement climatique du fait des besoins en eau de refroidissement et structuration durable du système industriel.

Lire ci-dessous - Nucléaire : la technologie qui promet de sauver le climat… et qui engage la France pour des millénaires

Le nucléaire est aussi un choix politique majeur qui divise profondément la gauche française. Une partie du mouvement ouvrier et industriel y voit un outil indispensable de souveraineté énergétique et de stabilité du système électrique. À l’inverse, les écologistes et une large fraction de la gauche critique considèrent qu’il enferme la transition dans une trajectoire lourde, centralisée et risquée, au détriment de la sobriété et des renouvelables. Derrière le débat technique se joue en réalité une confrontation entre deux visions de la transformation écologique : industrialisme piloté par l’État ou transition décentralisée fondée sur la réduction des besoins. La PPE3 tranche ce débat en pratique, sans l’avoir réellement organisé.

Le véritable enjeu : électrifier massivement l’économie

Cependant, le cœur de la transition énergétique n’est pas la production. C’est la transformation des usages. Aujourd’hui, l’électricité ne représente qu’une fraction de la consommation finale d’énergie. Or atteindre la neutralité carbone suppose de remplacer massivement le pétrole et le gaz par de l’électricité bas-carbone.

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a bien évoqué un « grand plan d’électrification des usages, au service de notre souveraineté énergétique », qui sera présenté après les élections municipales. Mais l’on peine à comprendre qu’il soit déconnecté du plan de production alors que les deux sujets sont étroitement liés. Il y a aussi assez peu de chance qu’un gouvernement macroniste « impose » l’usage électrique lorsque c’est possible.

Le Réseau de transport d’électricité (RTE), gestionnaire du réseau haute tension français, a de son côté modélisé plusieurs scénarios de transition. Tous convergent vers un point central : la consommation d’électricité doit fortement augmenter pour atteindre la neutralité carbone. Aujourd’hui, la France consomme autour de 450 térawattheures d’électricité par an. Dans les trajectoires compatibles avec la neutralité carbone, cette consommation dépasserait 600 térawattheures annuels à l’horizon 2050 et pourrait être encore plus élevée selon le rythme d’électrification de l’industrie, du chauffage et des transports (4). Sans parler de la consommation exponentielle des serveurs si jamais la France décidai d’investir massivement sur l’IA.

Certains data centers géants peuvent consommer autant qu’une ville. (Photo D.R.)

Mais ce chiffre annuel masque la réalité physique du problème. Ce qui change réellement avec l’électrification, ce n’est pas seulement le volume d’énergie consommée. C’est la puissance instantanée nécessaire pour faire fonctionner simultanément l’ensemble de l’économie.

Électrifier, c’est reconstruire le système énergétique pièce par pièce

Dans les bâtiments, l’électrification signifie remplacer des millions de chaudières par des pompes à chaleur. Ces équipements sont beaucoup plus efficaces énergétiquement, mais ils concentrent la demande en hiver, au moment même où la production renouvelable est souvent la plus faible. Chaque vague de froid devient un test de résistance du système électrique.

Dans l’industrie, l’électrification implique bien plus qu’un changement de source d’énergie. Elle exige la transformation des procédés thermiques, la modification des fours, la refonte des chaînes de production et la sécurisation d’une alimentation électrique continue et puissante. Certaines industries lourdes doivent être raccordées directement au réseau très haute tension. Cela suppose de nouveaux postes électriques, de nouvelles lignes et des investissements massifs dans les infrastructures.

Dans la mobilité, la substitution des moteurs thermiques par des moteurs électriques déplace la consommation vers le réseau et multiplie les besoins en puissance locale. Les réseaux urbains, conçus pour alimenter l’éclairage et les appareils domestiques, doivent désormais supporter la recharge simultanée de millions de véhicules. Les transformateurs de quartier, les câbles de distribution et les postes électriques doivent être redimensionnés.

Les réseaux électriques devront être capables de s’adapter aux conditions climatiques. (Photo DR)

L’électrification transforme donc non seulement la production d’énergie, mais aussi la structure même des réseaux de distribution, du niveau national jusqu’à la rue. RTE estime que cette transformation nécessitera des investissements colossaux pour adapter les infrastructures : de nouvelles lignes à très haute tension, des postes électriques supplémentaires, le renforcement du réseau existant et la modernisation des systèmes de pilotage. Au total, les besoins d’investissements sont évalués à près d’une centaine de milliards d’euros d’ici 2040 pour adapter le réseau à l’électrification des usages, à l’essor des renouvelables et à la réindustrialisation électrique du pays.

Stockage, pilotage, flexibilité : un système à gérer en permanence

Un système fortement électrifié doit répondre à des pics de consommation beaucoup plus élevés qu’aujourd’hui. Le chauffage électrique généralisé, la recharge des véhicules et l’électrification industrielle peuvent provoquer des appels de puissance simultanés d’une ampleur inédite.

Le défi n’est plus seulement de produire suffisamment d’électricité sur une année. Il est d’assurer, chaque seconde, l’équilibre entre production et consommation malgré les variations météorologiques et les comportements humains.

Le système devient alors structurellement dépendant du climat. Une vague de froid augmente brutalement la demande. Une période sans vent réduit la production éolienne. Une sécheresse limite l’hydraulique. Une canicule peut contraindre certaines centrales. L’électrification rend donc le système énergétique plus sensible à la météo, alors même que le changement climatique accroît la fréquence des événements extrêmes.

Les pompes à chaleur demandent beaucoup d’énergie en cas de grand froid. (Photo CC)

L’électricité se stocke aussi difficilement, et c’est l’une des contraintes physiques majeures d’un système énergétique électrifié. Contrairement au pétrole ou au gaz, que l’on peut accumuler dans des réservoirs pendant des mois, l’électricité doit être consommée presque exactement au moment où elle est produite. Le réseau doit en permanence maintenir un équilibre instantané entre offre et demande. Le moindre déséquilibre peut déstabiliser la fréquence du système et provoquer des coupures.

Les technologies de stockage existent, mais chacune répond à un problème spécifique sans jamais constituer une solution universelle. Les stations de transfert d’énergie par pompage permettent de stocker de grandes quantités d’électricité en utilisant l’excédent pour remonter de l’eau vers un réservoir en altitude. Cette eau est ensuite turbinée lorsque la demande augmente. Ce système est très efficace, mais il dépend entièrement de la géographie. On ne construit pas des montagnes artificielles pour stocker de l’énergie à l’échelle d’un pays.

Le barrage du Chastang, en Corrèze. (Photo Raimond Spekking – CC)

Les batteries offrent une réponse plus flexible. Elles réagissent en quelques secondes et stabilisent le réseau lors des fluctuations rapides. Mais leur capacité reste limitée dans le temps. Elles sont adaptées pour lisser les variations horaires ou quotidiennes, pas pour compenser plusieurs semaines de faible production d’énergies renouvelables en hiver.

L’hydrogène, lui, permet de stocker l’électricité sous forme chimique. On utilise l’électricité pour produire de l’hydrogène par électrolyse, puis on le reconvertit en électricité ou en combustible plus tard. Cette solution permet un stockage de longue durée, potentiellement saisonnier. Mais chaque transformation entraîne des pertes importantes. Une part significative de l’énergie initiale disparaît à chaque conversion. On peut stocker longtemps, mais au prix d’un rendement faible et d’infrastructures lourdes.

Autrement dit, aucun système de stockage ne permet aujourd’hui de conserver massivement et efficacement l’électricité sur toutes les échelles de temps. Le stockage aide, mais il ne remplace pas la gestion du système.

C’est pourquoi un réseau fortement électrifié ne peut pas simplement produire et distribuer de l’électricité. Il doit être piloté en permanence. La consommation doit devenir ajustable. Le chauffage peut être décalé de quelques heures. La recharge des véhicules peut être programmée la nuit ou lors des pics de production renouvelable. Certains procédés industriels peuvent être modulés en fonction de la disponibilité énergétique. Même les usages domestiques peuvent être synchronisés avec l’état du réseau.

La transition énergétique transforme ainsi la nature même du système électrique. Il ne s’agit plus seulement d’injecter de l’énergie dans un réseau passif. Il faut organiser un système dynamique où production, stockage et consommation interagissent en temps réel.

Cette transformation est aussi institutionnelle et politique. Qui décide quand un usage doit être décalé ? Qui arbitre entre industrie et ménages en cas de tension sur le réseau ? Quels signaux tarifaires orientent les comportements ? Quels investissements permettent d’automatiser ces ajustements ?

Une telle gouvernance ne peut relever d’une simple coordination technocratique ou d’arbitrages laissés aux seuls acteurs du marché. Lorsque l’électricité devient l’ossature de l’ensemble de l’économie, son pilotage engage des choix collectifs majeurs : priorités d’investissement, hiérarchisation des usages, niveau des tarifs, sécurité d’approvisionnement, équité territoriale. Ces décisions ne peuvent être légitimes que si elles relèvent d’une gouvernance pleinement publique, placée sous le contrôle de la représentation nationale et débattue démocratiquement.

Dans cette logique, la mise en cohérence du système énergétique suppose aussi de dépasser la fragmentation actuelle entre multiples opérateurs. Une partie de la gauche défend depuis plusieurs années l’idée d’un grand pôle public de l’énergie, capable de regrouper les principales entités du secteur afin de planifier à long terme, coordonner les investissements et aligner l’ensemble de la chaîne (production, transport, distribution et pilotage des usages) sur un objectif unique : l’intérêt général. Dans un système appelé à fonctionner en temps réel et à arbitrer en permanence entre besoins concurrents, c’est la condition pour éviter que des logiques d’actionnaires ou des stratégies divergentes ne prennent le pas sur la cohérence collective de la transition.

Les batteries et les métaux critiques : la nouvelle dépendance matérielle

L’électrification massive repose sur une infrastructure matérielle gigantesque. Chaque véhicule électrique, chaque réseau, chaque installation industrielle nécessite des quantités importantes de métaux spécifiques. Derrière l’image d’une énergie « propre », il existe une réalité matérielle lourde, extractive, mondialisée.

Les batteries reposent sur le lithium, le nickel, le cobalt et le graphite. Les moteurs électriques et certaines éoliennes utilisent des terres rares pour leurs aimants permanents. Les réseaux électriques, eux, exigent d’immenses volumes de cuivre pour transporter l’électricité sur de longues distances et alimenter des millions de points de consommation supplémentaires.

Cette transition repose donc sur une extraction minière d’une ampleur historique. Extraire ces matériaux implique d’ouvrir de nouvelles mines, d’intensifier les exploitations existantes et de transformer des territoires entiers. Dans plusieurs régions du monde, ces activités s’accompagnent de dégradations environnementales majeures : destruction d’écosystèmes, pollution des sols, contamination des nappes phréatiques, consommation massive d’eau dans des zones déjà soumises au stress hydrique.

La dimension humaine de cette extraction est tout aussi préoccupante. Dans certaines zones minières, notamment pour le cobalt, les conditions de travail restent extrêmement dures, parfois dangereuses, avec des formes d’exploitation qui interrogent directement la dimension éthique de la transition énergétique mondiale. La promesse d’une économie décarbonée se heurte ici à une réalité sociale brutale : le coût environnemental et humain de l’extraction est souvent externalisé vers des régions éloignées des lieux de consommation.

À cela s’ajoute une forte concentration géographique des chaînes d’approvisionnement. Quelques pays dominent l’extraction de certains minerais et encore moins nombreux sont ceux qui maîtrisent leur raffinage et leur transformation industrielle. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) souligne que la demande mondiale pour ces matériaux augmente rapidement et renforce ces dépendances structurelles. (5)

La Gigafactory Tesla à Berlin. (Photo Michael Wolf – CC)

Autrement dit, la transition énergétique ne met pas fin aux vulnérabilités géopolitiques : elle les reconfigure. Là où l’économie fossile dépendait du pétrole et du gaz, l’économie électrifiée dépend de minerais stratégiques dont l’accès peut devenir un enjeu de puissance et de souveraineté.

L’Union européenne a d’ailleurs adopté un règlement sur les matières premières critiques pour tenter de sécuriser ces ressources et réduire cette dépendance (6). Mais sécuriser l’approvisionnement ne résout pas le problème fondamental : une transition reposant sur une consommation massive de matériaux reste structurellement fragile.

C’est pourquoi la question de la recherche devient centrale. Réduire la quantité de matériaux nécessaires, développer des technologies de batteries moins dépendantes des métaux rares, améliorer radicalement le recyclage, concevoir des moteurs sans terres rares, inventer de nouvelles chimies énergétiques… tout cela constitue un chantier scientifique et industriel majeur.

Sans investissements massifs dans la recherche et l’innovation, la transition énergétique risque simplement de remplacer une dépendance par une autre, sans réduire réellement la pression globale exercée sur les ressources de la planète.

Pourquoi la sobriété reste la clé physique de la transition

Face à ces contraintes techniques, climatiques et matérielles, une conclusion s’impose : produire davantage d’électricité bas-carbone ne suffit pas. La transition énergétique n’est pas seulement un problème de production. C’est un problème d’échelle physique.

Chaque kilowattheure supplémentaire exige des infrastructures, des matériaux, des réseaux, des capacités de stockage, des systèmes de pilotage et, en amont, des ressources naturelles extraites quelque part sur la planète. Plus la consommation augmente, plus le système devient complexe, coûteux, vulnérable et difficile à stabiliser. L’idée selon laquelle il suffirait de remplacer les énergies fossiles par une électricité « propre » pour maintenir les mêmes volumes de production, de transport et de consommation ignore ces contraintes fondamentales.

La sobriété énergétique n’est donc pas un choix moral ni un simple appel à la modération individuelle. C’est une contrainte physique du système. Réduire la demande d’énergie est souvent la manière la plus efficace, la plus rapide et la moins coûteuse de réduire les émissions, la pression sur les ressources et les besoins d’infrastructures lourdes.

Dans les transports, par exemple, électrifier des millions de véhicules tout en maintenant une mobilité fondée sur l’allongement permanent des distances revient à déplacer le problème sans le résoudre. Une partie de la réponse réside dans la réduction des déplacements contraints, dans la réorganisation des territoires et dans le transfert massif vers les modes les plus efficaces énergétiquement, au premier rang desquels le ferroviaire. Transporter une tonne de marchandises ou un millier de passagers par rail consomme bien moins d’énergie que par route ou par air, quelle que soit la source d’énergie utilisée.

Dans l’industrie et la production de biens, la question n’est pas seulement comment produire autrement, mais aussi quoi produire, en quelles quantités et pour quels usages. Relocaliser certaines productions, raccourcir les chaînes logistiques, réduire les flux inutiles de marchandises et prolonger la durée de vie des objets diminue directement la demande énergétique globale. Chaque produit qui n’a pas besoin d’être fabriqué, transporté, stocké et recyclé représente une économie d’énergie structurelle.

Dans le bâtiment, l’isolation thermique illustre parfaitement cette logique. Une maison bien isolée nécessite beaucoup moins d’énergie pour être chauffée, quelle que soit la technologie utilisée. La meilleure énergie n’est pas seulement celle qui est décarbonée : c’est celle qui n’a jamais besoin d’être produite.

La sobriété agit ainsi comme un multiplicateur d’efficacité du système énergétique. Moins la demande est élevée, plus il est facile d’équilibrer le réseau, de gérer les pics, de limiter les besoins de stockage, de réduire les investissements dans les infrastructures et de diminuer la pression sur les ressources minérales. À l’inverse, une consommation toujours croissante impose une fuite en avant technologique permanente.

L’énergie la plus propre reste donc celle que l’on n’a pas besoin de produire. Non par idéologie, mais parce que les lois physiques, les contraintes matérielles et les limites écologiques rendent cette évidence incontournable.

Un choix national qui façonne l’Europe

La transition énergétique française influencera directement l’infrastructure européenne. Les interconnexions, les réseaux, les systèmes de stockage et les corridors énergétiques sont planifiés à l’échelle continentale par l’European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E), réseau européen des gestionnaires de transport d’électricité, et par l’European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSO-G), qui coordonne les infrastructures gazières et, de plus en plus, les projets liés à l’hydrogène.

Dans un système énergétique profondément interconnecté, aucun pays ne décide seul. Chaque choix national modifie les équilibres du réseau continental. La construction de nouveaux réacteurs nucléaires, le rythme de développement des renouvelables, l’ampleur de l’électrification industrielle ou encore la place accordée à l’hydrogène influencent directement les flux d’électricité entre pays, les besoins d’interconnexions, la gestion des pointes de consommation et les investissements dans les infrastructures transfrontalières.

Si la France renforce fortement sa production pilotable, elle peut devenir exportatrice structurelle lors de certaines périodes et contribuer à stabiliser le réseau européen. Si, au contraire, elle accélère massivement l’électrification sans adapter suffisamment ses capacités, elle accroît sa dépendance aux importations lors des pics de consommation.

Les choix français influencent aussi la planification industrielle européenne. Développer des réseaux hydrogène, par exemple, implique de construire des corridors énergétiques reliant les zones de production, de stockage et de consommation à travers plusieurs pays. La PPE française ne constitue donc pas seulement une stratégie nationale. Elle participe à la construction concrète du système énergétique européen : ses réseaux, ses flux, ses dépendances et ses équilibres futurs.

Un tel choix dépasse nécessairement le cadre d’un décret national. Il engage la coopération entre États, la sécurité énergétique collective, la politique industrielle européenne et la capacité du continent à organiser sa transition climatique.

Ce choix aurait dû être débattu à cette échelle. Car la PPE3 répond uniquement à une question technique : comment produire en France de l’électricité bas-carbone. Elle évite la question fondamentale : quelle société énergétique voulons-nous construire ?

Une société qui produit toujours plus d’énergie pour soutenir les mêmes modèles économiques, ou une société qui transforme ses besoins pour rester dans les limites physiques de la planète.

Ce choix n’a pas été débattu collectivement. Et pourtant, il déterminera notre avenir pour des générations.

Notes

1 – Le Monde, 12 février 2026, « Stratégie énergétique : le gouvernement donne la priorité au nucléaire ».

2 – L’EPR 2 est un projet de réacteur nucléaire à eau pressurisée de génération III+, version simplifiée et optimisée du réacteur EPR, conçue pour être moins coûteuse et plus facile à construire tout en gardant le même niveau de sûreté. Il délivre une puissance d’environ 1 650–1 670 MWe et doit être construit par paires en France (Penly, Gravelines, Bugey) pour produire de l’électricité bas carbone pendant au moins 60 ans.

3 – Cour des comptes, « La maintenance du parc électronucléaire d’EDF en France »

4 – RTE, « Futurs énergétiques 2050 »

5 – Agence internationale de l’énergie (AIE), « The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions ».

6 — Union européenne, Critical Raw Materials Act

Nucléaire : la technologie qui promet de sauver le climat… et qui engage la France pour des millénaires

Entre solution bas‑carbone, verrou industriel et pari civilisationnel, l’atome reste le choix énergétique le plus lourd jamais assumé par un État moderne.

La chantier de l’EPR de Flamanville devait initialement être terminé en 2012. La centrale a finalement été inaugurée en 2024. Le coût total est passé de 3,3 milliards à près de 23 milliards d’euros selon les estimations récentes. (Photo Cyprien Preziosi)

Le nucléaire français n’est pas né d’un débat public. Il est né d’un choc. Au lendemain de la crise pétrolière de 1973, le plan Messmer lance en quelques années la construction d’un parc nucléaire d’une ampleur inédite. L’objectif est simple : ne plus dépendre du pétrole importé. La logique est celle de la souveraineté industrielle, de la planification étatique et de la puissance technologique. En moins de deux décennies, la France devient l’un des pays les plus nucléarisés au monde.

Ce choix a produit un résultat incontestable : une électricité largement décarbonée et relativement stable. Mais il a aussi installé une structure énergétique d’une rigidité exceptionnelle, dont les conséquences s’étendent bien au‑delà du système électrique. Le nucléaire n’est pas seulement une technologie. C’est une organisation du temps, de l’économie et du pouvoir.

Une énergie stable, mais fondée sur un engagement irréversible

Le principal argument en faveur du nucléaire est connu : il produit de grandes quantités d’électricité avec très peu d’émissions directes de dioxyde de carbone. Dans un monde qui doit réduire rapidement ses émissions, cette caractéristique pèse lourd.

Contrairement à l’éolien ou au solaire, la production nucléaire est pilotable. Elle ne dépend ni du vent ni du soleil. Elle fournit une puissance stable, continue, capable d’alimenter une industrie lourde, des villes entières, un réseau fortement électrifié. C’est ce rôle de « socle » du système électrique qui explique pourquoi de nombreux ingénieurs, industriels et responsables politiques considèrent le nucléaire comme indispensable à une transition rapide hors des énergies fossiles.

Mais cette stabilité repose sur un engagement industriel massif et durable. Construire un réacteur nucléaire signifie immobiliser des capitaux pendant plus d’une décennie avant la première production d’électricité. Cela signifie mobiliser une chaîne industrielle complète, former des compétences rares, planifier l’exploitation sur soixante ans ou davantage, et prévoir le démantèlement sur plusieurs décennies supplémentaires.

La question des déchets : une responsabilité hors de toute échelle humaine

Aucune autre technologie énergétique n’impose une responsabilité temporelle comparable. Certains déchets radioactifs restent dangereux pendant des dizaines de milliers d’années. D’autres pendant des centaines de milliers d’années. À ces échelles, aucune institution humaine n’a jamais démontré sa capacité de continuité. Les États disparaissent. Les sociétés se transforment. Les civilisations elles‑mêmes ne survivent pas à de telles durées.

Le stockage géologique profond, comme le projet envisagé à Bure, repose sur une idée radicale : confier la sûreté non pas à la permanence des institutions humaines, mais à la stabilité du sous‑sol terrestre. Autrement dit, reconnaître que les sociétés futures ne pourront peut‑être pas maintenir le contrôle technique du danger et miser sur l’inertie géologique pour l’isoler. Ce choix est technique, mais il est aussi philosophique. Il signifie que la production d’électricité aujourd’hui justifie la transmission d’un risque à des générations qui n’ont jamais consenti à sa création. Aucune autre politique énergétique n’engage une telle continuité de responsabilité.

Le nucléaire est aussi l’une des technologies énergétiques les plus capitalistiques jamais développées. Les réacteurs de nouvelle génération nécessitent des investissements de dizaines de milliards d’euros, engagés bien avant toute rentabilité. Les retards de construction, comme celui de l’EPR de Flamanville, illustrent la difficulté technique et financière de ces projets. Chaque programme nucléaire mobilise l’État, les finances publiques, la dette, les prix futurs de l’électricité et l’ensemble de la politique industrielle. Une fois engagé, il devient extrêmement difficile d’en sortir sans pertes massives. Le nucléaire crée un effet de verrouillage industriel : il faut exploiter longtemps ce qui a coûté si cher à construire.

Une technologie dépendante du changement climatique qu’elle est censée combattre

On présente souvent le nucléaire comme une énergie indépendante des conditions naturelles. C’est inexact. Les centrales ont besoin d’énormes quantités d’eau pour leur refroidissement. Lors des canicules, lorsque les fleuves sont trop chauds ou leur débit trop faible, la production doit être réduite. Dans certains cas, des réacteurs sont arrêtés.

Le changement climatique intensifie précisément ces situations : sécheresses, vagues de chaleur, stress hydrique. Autrement dit, une technologie conçue pour répondre au défi climatique devient elle‑même vulnérable aux effets de ce changement.

Uranium, compétences, dépendances : la souveraineté relative

Le nucléaire serait aussi un outil de souveraineté énergétique. La réalité est plus nuancée. La France ne possède plus de mines d’uranium exploitables. Le combustible est importé. Le cycle du combustible repose sur des chaînes industrielles complexes et internationalisées.

La filière nucléaire elle‑même dépend d’un savoir‑faire industriel qui s’est fragilisé après plusieurs décennies sans construction de nouveaux réacteurs. La reconstruction des compétences est aujourd’hui un défi majeur. La souveraineté existe, mais elle est partielle et dépendante de conditions industrielles et géopolitiques spécifiques.

Le nucléaire ne divise pas seulement les ingénieurs. Il divise profondément la gauche française. Une partie du mouvement ouvrier et industriel considère que l’atome garantit l’indépendance énergétique, la stabilité du système électrique et la capacité à maintenir une industrie lourde. Dans cette vision, la transition écologique passe par une transformation technologique pilotée par l’État et fondée sur de grandes infrastructures.

À l’inverse, les écologistes et une part non négligeable de la gauche considèrent que le nucléaire prolonge un modèle industriel centralisé, coûteux et risqué. Ils défendent une transition reposant d’abord sur la réduction des besoins énergétiques, la décentralisation des systèmes et le développement massif des renouvelables.

Il oppose deux conceptions du futur : maintenir une société fortement industrialisée en changeant sa base énergétique, ou transformer en profondeur les modes de production et de consommation.

Le véritable enjeu : choisir le type de société que nous voulons

Le débat sur le nucléaire dépasse la question de l’électricité. Il interroge notre rapport au risque, au temps, à la technologie, à la centralisation du pouvoir et à la transmission intergénérationnelle des conséquences de nos choix.

Accepter le nucléaire, ce n’est pas seulement accepter une source d’énergie. C’est accepter un modèle de société capable d’assumer des décisions dont les effets dépassent toute durée politique ordinaire.

Refuser le nucléaire, ce n’est pas seulement refuser une technologie. C’est accepter de transformer profondément l’organisation matérielle de la société pour réduire les besoins énergétiques.

Entre ces deux trajectoires, il n’existe pas de solution purement technique. Il n’existe qu’un choix politique. Et ce choix n’a jamais fait l’objet d’un véritable débat démocratique à la hauteur de ce qu’il engage : des siècles d’organisation industrielle… et des millénaires de responsabilité.

Notre site est accessible, sans abonnement, sans mur payant, sans publicité, parce que nous voulons que tous ceux qui le souhaitent puissent lire et partager nos articles.

Mais ce choix a une contrepartie : sans vos dons, déductibles des impôts,

Le Nouveau Paradigme ne peut pas exister.

Nous dépendons donc exclusivement du soutien de nos lectrices et lecteurs.